前頁の「市民しんぶん」に引き続き,1966年9月に交通局が全戸配布した「京都の市電・市バス」第3号を転載する(但し1-2号の発行は不詳)。

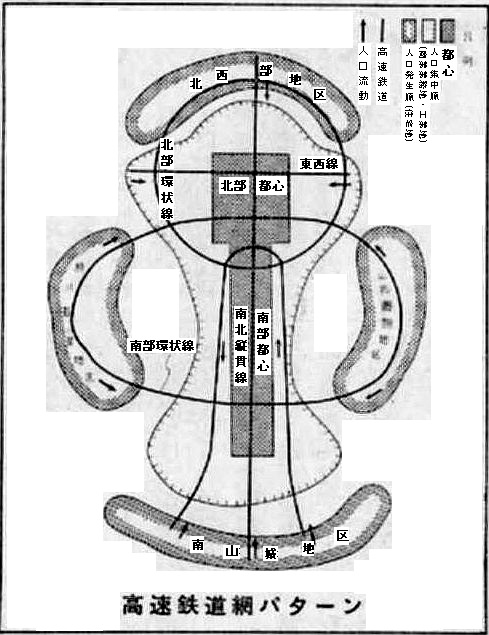

さしたる検証もなく,市電撤去を前提とする財政再建の方針は引き継がれているが,具体性のない高速鉄道計画を持ち出す等,論点の分散が図られている。

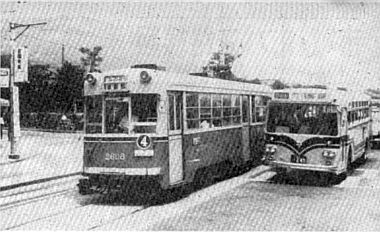

今日も元気にさあ出発だ。(五条営業所にて)

まだボンネットバスも多く,後列にはフロントドアの定観車も見える。

前頁の「市民しんぶん」に引き続き,1966年9月に交通局が全戸配布した「京都の市電・市バス」第3号を転載する(但し1-2号の発行は不詳)。

さしたる検証もなく,市電撤去を前提とする財政再建の方針は引き継がれているが,具体性のない高速鉄道計画を持ち出す等,論点の分散が図られている。

|

東京・大阪などでは。交通渋滞の有様はさらに深刻で,車が全然動かないといった交通マヒの現象が各所に現れ,このため,地下鉄の拡張が相次いで計画されています。京都の場合,東京・大阪に比べれば幾分ましとはいえますが,このままではそのような事態になることはもう目に見えています。

|

軌道の上まで車でいっぱい(四条通にて) |

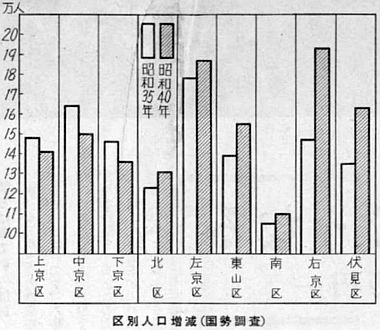

そこで,交通局自体としても,このほど,長い間,市電が主で市バスが従といった関係にあったのを,市バスを主体とした都市交通体系に改めることを中心とした「交通事業再建整備計画案」を作ることになりました。 この計画案の内容はだいたい次のとおりです。 〇市電路線を順次撤去,市バス台数を大幅に増やす 市電は現在約370両あり,1日延58万人の乗客を輸送しています。一方,市バスは約510両の車で,1日延33万人を輸送しており,今はまだ市電の方が主力を占めています。 しかしながら,下図が示すように都心部の夜間人口が急激に少なくなってきているのに対し,周辺部の人口がどんどん膨れ上る,いわゆるドーナツ型人口分布の状態になって来るにつれて,市内交通にも大きな移り代わりが見られるようになりました。  つまり,周辺部から市内中心地への直通市バス系統が増えてきたため,市電の乗客は,昭和38(1963)年ごろを境として次第に減って来ています。一方,市バスは,5年前と比べると2倍近くに乗客数が増えて来ており,今後も市電から市バスへの利用客の移行がますます多くなることは明らかです。市電は,先にも述べましたように,夥しい自動車の波に押されて運行効率が落ちると同時に,さらに市電自体が「ノロノロ市電」という有難くない名前まで頂戴して,交通混雑に輪をかける原因になるといった悪循環が現実問題として生れています。

つまり,周辺部から市内中心地への直通市バス系統が増えてきたため,市電の乗客は,昭和38(1963)年ごろを境として次第に減って来ています。一方,市バスは,5年前と比べると2倍近くに乗客数が増えて来ており,今後も市電から市バスへの利用客の移行がますます多くなることは明らかです。市電は,先にも述べましたように,夥しい自動車の波に押されて運行効率が落ちると同時に,さらに市電自体が「ノロノロ市電」という有難くない名前まで頂戴して,交通混雑に輪をかける原因になるといった悪循環が現実問題として生れています。しかも,今後,市電の輸送範囲内の自動車交通は,昭和55(1980)年には,現在の数倍に増えることが予想されており,市電の実質的な輸送力は,ますます落ちて行くと見なければならないでしょう。 |

|

待たずに乗れる 便利な市バスへ |

| ◆増車はすべてワンマンカーで◆ |

写真はワンマン市電・バス(金閣寺前) 市電2606号は原塗色,市バスは76系統 |

|

赤字は38億円にも =破綻に瀕する交通財政= |

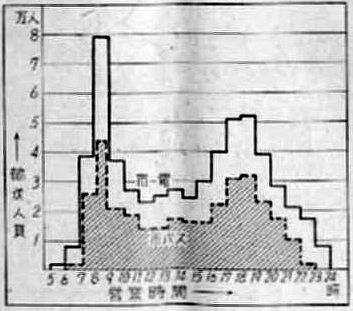

時間帯別乗客数 |

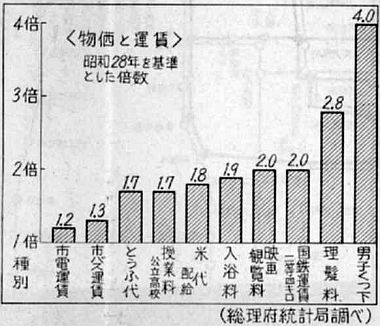

❹ 諸物価の値上がりに連れて,人件費・資材費などが次第に嵩んで来るのに反し,運賃が政府の公共料金抑制策によって,市電は10年半(昭28(53)年7月~39(64)年1月),市バスは11年半(昭28(53)年7月~40(65)年1月)もの長い間据え置かれ,大きく原価を割っていること。なお,この間に,国鉄・各私鉄・民営バスでは,2・3回の運賃改訂がありました

❹ 諸物価の値上がりに連れて,人件費・資材費などが次第に嵩んで来るのに反し,運賃が政府の公共料金抑制策によって,市電は10年半(昭28(53)年7月~39(64)年1月),市バスは11年半(昭28(53)年7月~40(65)年1月)もの長い間据え置かれ,大きく原価を割っていること。なお,この間に,国鉄・各私鉄・民営バスでは,2・3回の運賃改訂がありました|

市民の足を守るため 企業建て直しに努力 |

| 〇市電・市バスのワンマンカー化 | バス 昭和26(51)年から,電車 昭和39(64)年から |

|---|---|

| 〇バス車体の大型化 | 昭和35(60)年から |

| 〇市電の急行運転の実施 | 昭和37(62)年から |

| 〇変電所・転てつ機の自動化 | 昭和25(50)年から |

| 〇業務の委託や外注 〇従業員数の抑制 〇高齢退職制度の実施 | |

|

|

|

|