ア 鳥丸線(約17キロメートル)

ア 鳥丸線(約17キロメートル)北山橋付近から京都市の中心街路である烏丸通を南下して,京都駅で国鉄・私鉄と連絡し,上鳥羽口付近を経て,字治川南岸にいたるものとする。

京都の市電廃止を決定づける根拠とされた,京都市交通対策審議会の1968年11月答申を全文紹介します。京都市交通局の,赤字公共企業体としての最初の「財政再建計画」は1967年11月に策定されました。この時点の計画には,トロリーバスの廃止のみが予定され,軌道撤去は盛り込まれていません。

しかし自治省からの圧力は強く,軌道撤去を盛り込まなければ更なる財政援助を受けることが難しい情勢でした。そこで1968年4月末に審議会を設置し,わずか半年のスピード審議で軌道撤去にGOサインを出したのがこの答申です。

この後,1969年2月17日開会の市会に提出された第2次再建計画(案)で,トロリーバスに加えて市電の一部(伏見・千本・大宮・四条・烏丸・丸太町・白川・河原町線)廃止が盛り込まれることになります。

1 電車軌道の撤去を含む将来の交通体系の基本構想についての諮問を受け,特に,第2項および第3項については,本審議会に専門委員会を設置して,専門的見地からの審議を付託するなど,大量輸送機関の問題を中心として,慎重に審議を重ねた結果,ここに結論を得たので,別紙のとおり答申します。

2 高速交通網について

3 高速交通機関の路線・機種などについて

| 1 電車軌道の撤去を含む将来の本市交通体系の基本構想は,どのようなものであるべきか。 |

|---|

近時,経済の急速な発展により,人口および産業の都市集中は,きわめていちじるしく,京都市も,いわゆる巨帯都市の一環として,他都市との関連を有しながら,しかも,独自の都市圏における中心都市としての役割をはたしている。

したがって,京都市を中心として,人目と産業の集中による人と物の流動は,今後,ますます広域化し,かつ活発化して,昭和43年現在,140万人の人口は,昭和60年には,170万人に達し,都市の外延化いわゆる人口のドーナツ化現象と,都心的な機能をもつ地区への集中などによって,交通需要量は,大量になるものと推定される。

そして,いま,京都市では,このような間題に対処しつつ,市民が,住み,働き,憩う魅力のある,そして,古都としても調和ある都市としての発展をはかるために,土地利用計画などの基本となるべき「まちづくりの構想」を策定している。

したがって,将来の京都市の交通体系は,「まちづくりの構想」の方向にしたがい,自動車の激増から現にゆきづまりつつある道路交通の混雑を打開するとともに,都市構成の変化と市民生活の高度化などから生みだされる新たな輸送需要に質・量ともに対応するものでなけれぱならない。

そのためには,自動車交通量に見あった道路の整備が必要なことはもとよりであるが,集中する交通量を処理するためには,都市交通の根幹的な大量輪送機関のすみやかな整備が必要であると考える。

このような観点から,現在の京都市の交通機関を見ると,路面電車については,市内交通の中心として,過去はもとより,現在もなお,大きな役割をはたしていることは,否めないところであるが,最近の自動車の激増と,それに応じ得ない道路整備のおくれなどから,特に,都心部の既成街路において,道路交通の渋滞をきたした結果,路面電車は,運行速度が低下し,加えて,都心部人口の減少などから,その利用者は,年々減少している。

さらに,今後も,この傾向は,ますます激化するものと予想されるので,遂には,大都市の大量輸送機関としての役割をはたし得なくなるおそれがあるものと考える。

すでに,東京・大阪をはじめ,名古屋・横浜・神戸の各都市においては,路面電車の廃止と,それにかわる地下鉄など高速鉄道の建設が決定せられている。

京都市では,これまで,都市の性格,地理的条件,道路交通事情,あるいは,路面電車の利用状況などから,必ずしも,他の大都市と事情を同じくするものではないと考えられていたが,先にも述べたようなことから,前記の各都市と同じく,近代的輸送機関の整備をすみやかにはからなければならないものと考える。

したがって,将来の京都市の交通体系としては,市内交通の主流を処理する根幹輸送機関として高速鉄道を建設し,これを補完するため,原則としてバスを有機的に配するべきであると考える。

そのためには,道路交通の渋滞・混雑の緩和をはかり,かつ交通安全を確保するために,自動車専用道路網の整備ゃその他一般道路の拡幅・造成・構造の改良など道路の整備が,あわせて促進される必要があると考える。

このような交通体系の変化に見あって,逐次,路面電車を撤去していくのが,適当であると考える。

|

2 本市の高速交通網は,どうあるべきか。 3 本市に建設されるべき高速交通機関の路線・機種などは,どうあるべきか。 |

(1)路線

京都市の主要な業務・商業地区は,島丸通・四条通を軸とした上京・中京・下京区のいわゆる都心三区であり,柱川右岸・東海道線以南を中心とする市南部は,工業地区を形成している。また,市東部・北部の既存の住居・文教地区に加えて,市周辺部に位置する右京・東山・伏見の各区においては,住宅の建設が急速に進んでいる。さらに,洛南方面が,新たに,物資の集散を中心とした業務地域として発展を予想されている。

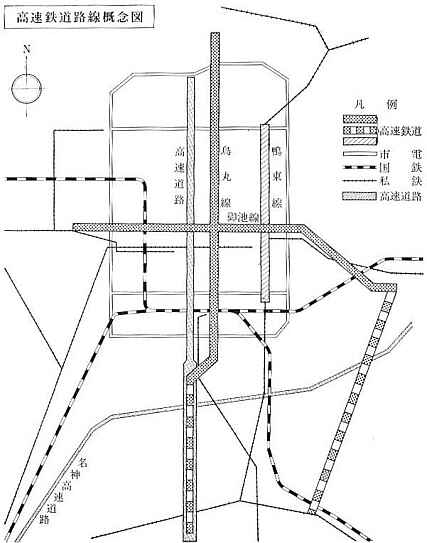

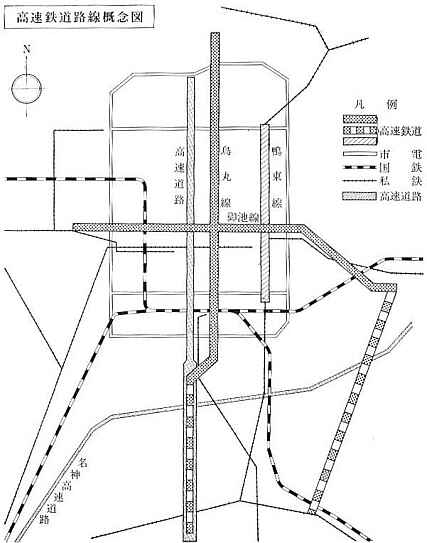

したがって,高速鉄道の路線は,以上の土地利用計画にもとづく都市構成の状況に起因する輸送需要の方向性ならびに他の国鉄・私鉄の路線などを考慮し,次のとおりとすることが適当であると考える。

ア 鳥丸線(約17キロメートル)

ア 鳥丸線(約17キロメートル)

北山橋付近から京都市の中心街路である烏丸通を南下して,京都駅で国鉄・私鉄と連絡し,上鳥羽口付近を経て,字治川南岸にいたるものとする。

イ 御池線(約19キロメートル)

天神川付近から御池通を東行して,国鉄二条駅と連絡し,蹴上・国鉄山科駅・山科・醍醐地区を経て,六地蔵にいたるものとする。

ウ その他の路線についても,将来の発展の動向に即して,高速鉄道の建設を考慮すべきものと考える。

エ 関連路線

なお,市内高速鉄道網として,次の二線の改良が,すみやかに実現されるべきであると考える。

(ア)鴨東線

すでに,鉄道敷設の免許のある京阪電鉄三条・京福電鉄出町柳間の地下線建設および京阪電鉄三条・塩小路間の地下化が,京都市の都市交通上の観点から緊急に実現されるべきである。

(イ)国鉄山陰線

国鉄山陰線は,京都市の高速鉄道網の形成において,きわめて比重が高いので,複線・高架化などにより,輸送力の強化がはかられるべきである。

(2)路線構造

都市高速鉄道は,本来,都心部あるいは住宅密集地域を通過する必要があり,さらに,道路交通の渋滞・混雑の緩和をはかるとともに,要求される輸送需要に対して,安全・高速・正確な輸送を行なう必要がある。

これらのことを考えると,高架または地下構造のいずれかによる専用軌道が必要であるが,京都市の都市性格からみて,路線の構造は,原則として地下構造とすべきであると考える。ただし,地形ならびに道路交通上支障のない部分については,高架構造とすることも考えられる。

(3)機種

機種の選択にあたっては,路線の構造が原則として地下構造であること,および技術上・運営上もっとも間題点が少ないことなどを考慮する必要がある。 したがって,現在,すでに改良が重ねられ,間題点が少ない,普通鉄道方式(鉄輪)を採用することが適当であると考える。

(4)建設計画

輸送需要などから考えて,次の路線を第1次建設計画として,順次,その具体化をはかり,残余の区間約15キロメートルは,第2次建設計画とすることが適当であると考える。

ア 烏丸線(約10キロメートル):北山橋付近~京都駅~上鳥羽口付近

イ 御池線(約11キロメートル):天神川付近~国鉄二条駅~蹴上~国鉄山科駅

合計約21キロメートル

(5)財政計画

高速鉄道の建設は,多額の建設費を必要とし,特に,その建設初期には,資金操作が苦しく,健全な財政計画を維持することは,きわめて困難であろう。

したがって,高速鉄道の建設にあたっては,市当局が自主財源の確保に努めるとともに,これを建設しようとする他の大都市と連けいして,時機を失せず,次のような措置を関係方面に強く要請する必要があると考える。

ア 長期・低利な建設資金の確保

イ 建設に対する国および府の補

ウ 建設にあたって必要とする道路拡幅などに対する国の補助

(6)企業主体

高速鉄遣の運営は,前述の財政計画や市民サービスの向上などの点から,効率的に行なわれなければならない。

したがって,輸送需要をみたし,需要と供給の間に不均衝を生じないようにするために,既存の路面交通機関と緊密な運けいを保つ必要がある。

さらに,重要なことは,高連鉄道の建設は,道路計画とともに,都市発展の基本施設として,都市計画との一体性が確保されなければならないことである。

このような諸点を勘案すると,高速鉄道の企業主体は,京都市とすべきものと考える。

(7)遣路の整備

以上の計画と関連して,次のような道路の整備をはかるべきであると考える。

ア 自動車専用道路

市内道路の高能率化とともに,市周辺部の広域道路と市中心部との円滑な流出入をはかるために,自動車専用道路網の整備を考えるべきである。

なお,少なくとも,堀川通については,早急に建設されるべきである。

イ ー般道路

その他の一般道路については,都市計画街路鴨川東岸線の造成および東大路・竹田街道などの改良が,早急に実施されるよう努力すべきである。

○むすび

以上,将来の京都市における交通体系の基本構想,高速交通網およぴ高速交通機関の路線・機種などに関する諮間に対して,関連する諸点も含めて検討を加え,ここに,結論を得たので,その結果を答申した。

しかし,高速鉄道の建設については,なおひきつづいて,地質・道路条件など種々の問題について,細部にわたって十分に検討を重ねる必要があることは,いうまでもない。

また,将来の京都市交通体系の整備にあたっては,高速鉄道の建設,路面電車の撤去およびバス路線の整備などにおいて,当然に多くの困難を伴うことが予想される。

なお,ここで,審議の過程において,(1)路面電車の撤去にあたっては,その従事職員の処遇について,十分に配慮せられたい,(2)バスや路面電車が,「市民のあし」としての安全と確実を確保するための交通規制の強化が,すみやかに実施されることを望む,との意見があったことを付言しておきたい。

以上,これを要するに,交通体系の整備が,市民の日常生活はもとより,経済・文化活動などにとっても,欠くことのできないものであることを考え,この際,市民の十分な理解と,市当局・職員一体の努力はもとより,国および府の絶大な援助を期待し,この計画が早期に実現されることを望むものである。

|

|

|

|