降車合図ボタン

(1600型)

このページではワンマン化を中心に,市電の接客面での合理化の歴史をまとめます。

|

降車合図ボタン (1600型) |

| 1956.2.6 | 3扉車500型・1000型の中ドアを廃止。これにより1車3人乗務がなくなる。手動ドアの500型はともかく,なぜ1000型の中ドアを名古屋市電のように乗車専用口としなかったのかは疑問。 |

| 1962.3.27 | 無軌条線を含む市電全線で,平日朝ラッシュ時(7~9時)の急行運転(停車停留場の制限)を開始し,増車なしでの輸送力増強を図る。当初は相当の時間短縮効果があったが,自動車の増加とそれに伴う交通信号機の増加によって,急行運転の意味は徐々に失われる。 |

| 1964.3.16 | 2000・2600型による平日朝ラッシュ時の連結運転を烏丸線で開始。2車3人乗務となる。 |

| 1964.6.1 | 平日朝ラッシュ時を除いた時間帯に,2000・2600型が4系統にワンマンカーとして運行されるようになる。 |

| 1965秋頃 | 2600型の増備に伴い,平日朝ラッシュ時の連結運転を百万遍~烏丸車庫~西大路九条間に拡大。 |

| 1967春~ | 在来車1600型のワンマン運行に先立ち,2000・2600型の塗色が順次,腰板部分緑色の標準色に変更され,朱色のワンマン帯が2本となる。 |

| 1968.3.4(月) | 錦林車庫の1600型がワンマン運行に入る。車内掲出ポスターでは,「2・12・22乙系統を市電ワンマンカーで運行します」となっていたが,実際には22乙系統にワンマンカーが入ることは殆どなかった。 |

| 1968.6.13(木) | 九条車庫の1600型がワンマン運行に入る。「7・8・17系統を市電ワンマンカーで運行します」であり,伏見線は除外されていた。 |

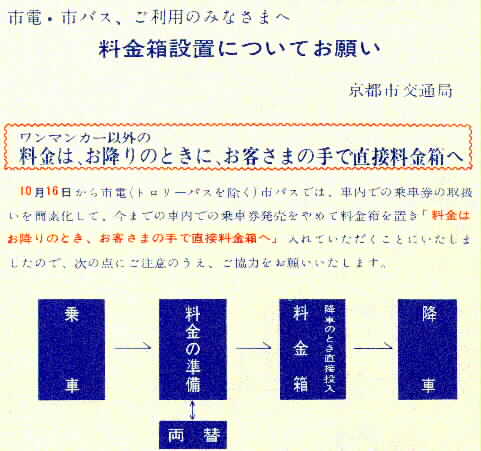

| 1968.10.16(水) | ツーマン車において料金箱制度導入。廃止が予定されていた無軌条線を除いて,車内での普通乗車券の発売を中止。車掌業務は回数券の発売と両替のみとなる。 |

| 1969.3.11(火) | 壬生車庫の1800型がワンマン運行に入る。車内掲出ポスターでは,壬生の全系統にワンマンカーが入ることになっていたが,実際には10・11甲と20系統がワンマン運行されることはなかった。 |

| 1969秋 | 1800型への改造進行に伴い,錦林の系統にも1800型が運行されるようになる。しかし,九条車庫への1800型配備は,1972年1月22日の壬生車庫廃止による転属車が出るまで待つ必要があった。 |

| 1970.1.16(金) | 烏丸車庫の1800型・1900型がワンマン運行に入る。同時に,平日朝ラッシュ時の2000・2600型による連結運行は4乙系統を除いて「休止」となり,余剰車は他系統でワンマン運行されるようになる。当初は,6ろ系統にはワンマンカーは入らなかった。 |

| 1971.4.1(木) | 2000・2600型による連結運行が廃止となり,全車ワンマン運行となる。 |

| 1974.4.1(月) | 烏丸線の廃止により,ワンマン設備をもたない車両(605・701~723・881~890・932~935)が余剰車として全て廃車となる。代って,一部のワンマンカー(烏丸は2000・2600型の計8両,錦林・九条は1600型各5両)が朱帯を外してツーマン運行となる。 |

| 1975.3.31(月) | ワンマンカーのツーマン運行が廃止され,ワンマン化率100%となる。その際,1600型の一部はワンマンカーに戻されることなく廃車される。 |

市電ワンマンカーの雰囲気を味わって貰うべく,オーディオファイルを準備しました。ガイドテープは8トラックステレオで,■急行・■普通の2チャンネル(左のコントロールユニット参照)が切り替え可能でした。種別変更は運行ダイヤ上決まっている訳ではなく,例えば午前9時時点の所在地から普通運転に切り替わるという運行形態に対応したものです。音質は論外ですが,RealAudioからMP3に変更しました。

市電ワンマンカーの雰囲気を味わって貰うべく,オーディオファイルを準備しました。ガイドテープは8トラックステレオで,■急行・■普通の2チャンネル(左のコントロールユニット参照)が切り替え可能でした。種別変更は運行ダイヤ上決まっている訳ではなく,例えば午前9時時点の所在地から普通運転に切り替わるという運行形態に対応したものです。音質は論外ですが,RealAudioからMP3に変更しました。

烏丸線車内音(京都駅前->七条烏丸,4乙B系統・急行運転,1923号,1974年3月29日(金))

烏丸線車内音(京都駅前->七条烏丸,4乙B系統・急行運転,1923号,1974年3月29日(金))

More

More

|

|

|

|