戦前期の京都市電運輸事務所

Branch Offices of Kyoto City Trams in Pre-war Period

京都市電発足以来の「電気軌道事務所」は,1924(大正13)年に京都市電気局に改組され,その下で市電が運行された。当初,市電の営業所は電気局運輸課の出張所して扱われたが,37年の「京都市電気局例規」には,「運輸事務所」が定められているので,その頃に改称されたものと思われる。ともあれ47年の京都市交通局への改組,52年の地方公営企業法適用を経て,54年に錦林運輸事務所が開設されるまでは,4運輸事務所の体制が続いた。本ページでは戦前期から戦後すぐの時点に掛けての各運輸事務所の状況を,「拾遺集」掲載の記事により概観する。

壬生運輸事務所/Mibu Depot

|

|

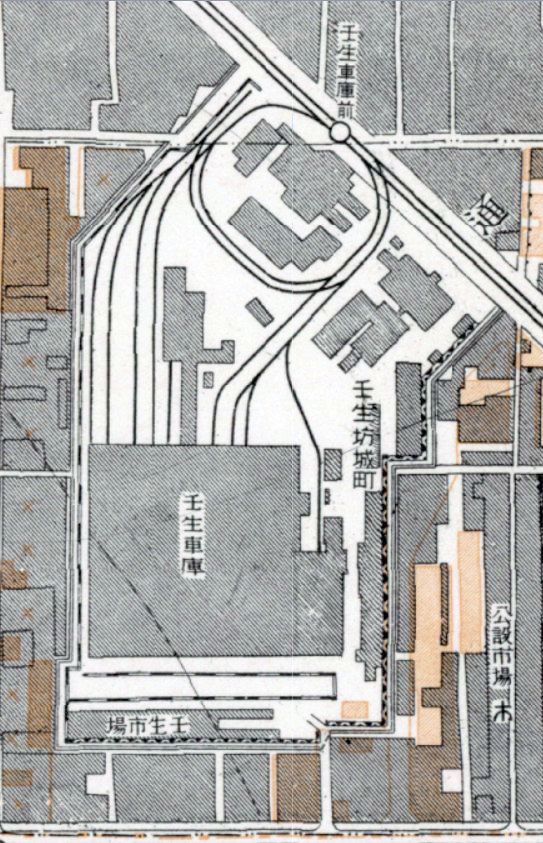

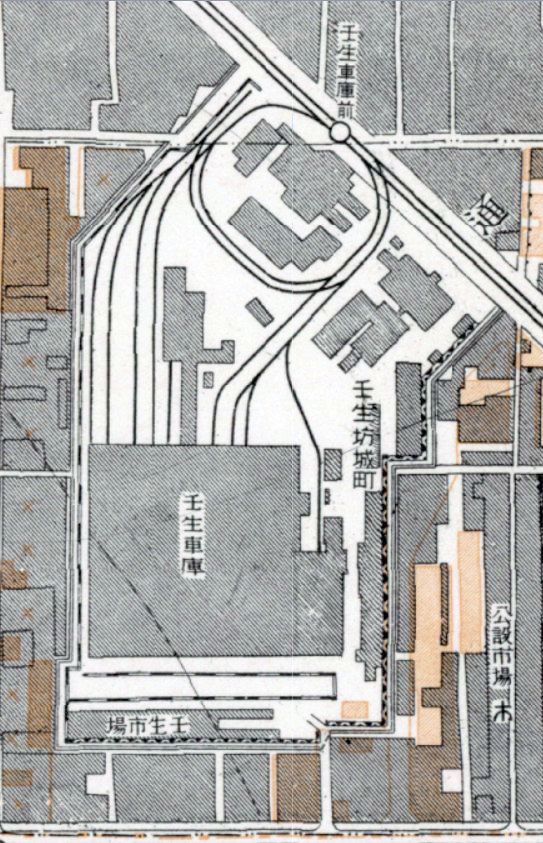

アルバムの車庫空撮ページの画像は,1974年夏の撮影であるため壬生車庫は廃止後で,跡地では公団住宅の建設が進んでいた。同ページ作成時点(03年12月)では,46年頃の米軍撮影の画像以降,50~60年代の画像が未公開だった為,壬生車庫盛業中の画像を掲載できなかった。左は35年の図に加刷された53年の都市計画図,右は61年5月1日撮影の空中写真閲覧サービスの画像である。

壬生は九条と並んでループ線を有したが,左の都市計画図では北側の外回り線が後院通の手前で行止まりになっている。砂利積載線等だったのかも知れぬが,南行に出庫できない配線は不自然に見える。46年の空撮ではループ線は複線なので,行止まりの時期が本当にあったか疑わしい。右の空撮には新築移転5年目の交通局庁舎が写っているが,それ以外の建物も都市計画図の形状とはかなり異なる。また壬生川通の拡幅・付替えで,交通局用地が若干拡大されたように見え,トラバーサが敷地いっぱいまで延長されている。

壬生車庫東南角の南,灰色の線で囲んだ中京区壬生坊城町19番地(四条壬生川通の北西角)は,元の無軌条電車操車場の跡地(地積751.6平米)で,61年時点では更地のままだが,64年に住宅公団(現UR)壬生坊城アパートが建設された。壬生車庫跡地が「壬生坊城第2団地」と呼ばれるのは,この建物が先に存在した為だろう。

計画図には「公設市場」の記載がある。公設(小売)市場は第1次大戦後の米騒動に対する流通面の改善を目指して,1918年から旧6大都市で開設された。京都市でも延べ18ヶ所が存在したが,壬生の公設市場は45年に疎開・閉鎖されている。最後まで残ったのは,北野・田中・深草の3ヶ所だったが,歴史的使命を終えたとして06年3月末で廃止(民間移管)された。(2/12/2023)

|

現市バス操車場と市電車庫の位置関係

壬生車庫は元々30,305平米に及ぶ市電最大の車庫だった。当時の自治省は財政再建の名目で路面電車の廃止を指導したが,それは債務解消には都心部に在る営業所用地の売却益が必須と考えた為と思われる。公共交通の衰退が必至であるにも拘らず,累積赤字の解消が至上命題とされた時代だった。従って変則軌道の問題があった伏見線を除いて,一番大きな売却益が期待できる千本・大宮・四条線が真っ先に廃止対象になった。

現在の壬生操車場は1,638平米に過ぎないが,2008年に京都府に譲渡された交通局庁舎の敷地は,府警資料で3,965平米とされているので,5,603平米(18.5%)の土地が壬生車庫廃止時点で交通局に残ったことになる。図では1972年以後に交通局に残った土地の範囲を1961年の航空写真に灰色枠で示している。この時敷地境界の目標になるのは,灰色枠の西角に残る厚生会館(労組が入居)の建物である。また(Mouse-on)は2020年の航空写真に,橙色で現在の壬生操車場の範囲を囲ったものだが(やはり60年も経つと,航空写真の解像度がだいぶ進歩しています),南東側の公用車庫の出入がなくなった為,奥行が短くなったものの現在の方が効率的にバスを収容できそうだ。(5/19/2023)

烏丸運輸事務所/Karasuma Depot

|

|

壬生・九条の両車庫にはループ線があったが,烏丸の出入庫線はかつて,北野車庫や現存の都電荒川車庫と同様にデルタ線を形成していた。

左は1935年の図に加刷された53年の都市計画図だが,東西両側から複線の出入庫線が描かれている。室町寄りにさらにもう1組西側からの引込み線が記載されているが,これはテ怜魂で撤去が示され,その跡地に交通局庁舎が記載されている。烏丸車庫には,56年11月19日に壬生の新庁舎へ移転するまで交通局の本局が置かれていた。右図は46年10月の米軍撮影の航空写真だが,交通局庁舎と東西からの出入庫線が見える。ただし西側出入庫線の使用頻度は低かったと見えて,東側のそれや検車棟手前のシーサスに見える軌道敷の油汚れは殆ど無い。西側の出入庫線の撤去時期は不明だが,使用頻度から見て余り支障は無かったと考えられる。室町寄りにあった引込み線だが,恐らく散水車への給水や保線用資材の積載線かと思われるが,単線で十分な気がする。

写真で電車の後方に見える3階建が旧交通局庁舎で,売却後は関西電力の営業所が入居していた。(既に建替え済だが,現在も関西電力の施設となっている。電気局から配電事業を切り離して関西配電に現物出資した経緯から,交通局と関西電力の施設は関係が深い。)

(10/5/2022)

|

九条運輸事務所/Kujo Depot

東九条車庫

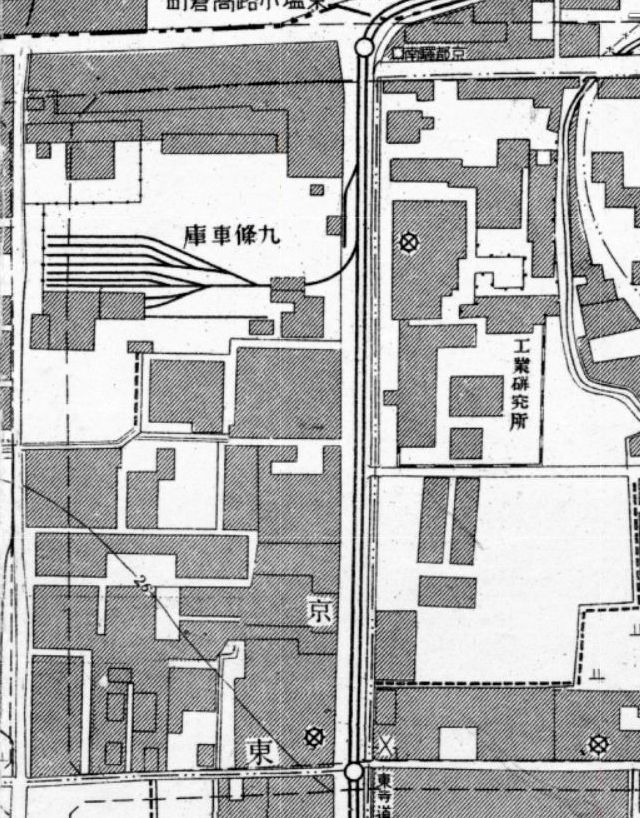

伏見線の車両管理は九条車庫で行われたが,九条車庫が無かった時代,伏見線広軌正式開業(1923年6月26日)の5年後(28年10月12日)に伏見線の運用拠点として,後の京都駅八条口(アバンティ)の位置に東九条車庫が開設されている。左は1929年の都市計画図に記載された同車庫であり,図上には「九條車庫」と記載されるが,これは正確でない※注)。位置的には「八条」だが,地名が旧・東九条村(18年京都市編入)だった為の名称で,「九条」とは呼び難い。図には10本の留置線と,他車庫にもあった資材積載(給水)用と見られる側線1本が描かれている。

※注:一部公式文書では「九条仮車庫」と記載されている。

あくまで仮車庫の位置づけだったので,九条線・大石橋~九条車庫前間開通に伴う九条車庫の開設と同時に,33年8月5日付で廃止されたが,その後も留置線1本と操車場機能が残された。(Mouse-on)は1935年の都市計画図に示される同地点だが,この当時には「京都駅南口」電停が高倉跨線橋直近にあり,大石橋との間に「東寺道」電停が存在したことが判る。仮車庫(操車場)の向かいには,長年に亘って(上下)水道局の本庁舎が立地していたが,2022年に移転・解体された。(8/9/2023)

|

|

|

| Oct. 2, 1946 | Dec. 3, 1960 | Mar. 8, 1975 |

九条車庫

九条運輸事務所の敷地は8,952.0坪(29,593.4平米)と,市電営業所の中では壬生に次ぐ面積を誇ったが,自動車車両整備工場と同居した状況しか記憶にない。しかし国土画像情報の航空写真からは,1946年時点にはループ線の東西両側から柳線が伸び,敷地全体が電車庫として使われていたことが確認できる。60年時点には,東側半分で車庫線の撤去と整地工事が始まっているが,この時点でもループ線は完全な形で使用されている。自動車車両整備工場の新築移転は65年4月16日であったが,そのための整地工事は随分前に開始されたことが判る。市電末期の75年には,ループ線の東側はバス操車場と化しているが,電車車庫棟東側に残された留置線も5本(?)から3本に減少し,敷地南端のトラバーサも短縮されて,営業中にも拘らず電車の肩身が狭くなっていたことが読み取れる。(3/19/2022)

北野運輸事務所/Kitano Depot

|

|

| 1935年都市計画図 | 1946年10月米軍航空写真 |

1928年1月の三哲車庫バス転換を機に,狭軌線唯一の車庫として出張所に昇格したが,地図に見る北野車庫へ移転したのは13年8月頃とされる。当初,小規模の留置線が設置されたが位置は明確ではなく,七本松交差点付近に在ったとも言われるが,12年の陸軍地図では北野武徳殿の敷地に沿って軌道が延長されていたように見える。写真①では留置線全体を覆う上屋が存在するが,後に減築され,末期には敷地奥の留置線は屋外になっていた。

1935年当時は計画路線だった市区改正街路10号線(西今出川通)は,1946年には拡幅が完了していた。しかし北野線の電車は,西今出川通を横切って,天満宮境内のすぐ東側(写真②)に達していた。北野線がこの位置に達したのは,12年5月と比較的遅く,それ以前は元々天満宮の参道南端であった下の森が終点だった。嵐電北野駅(写真③)は25年11月開業であり,現在の「京都佛立ミュージアム」の位置に相当する。嵐電開業時には北野線の終点は移っていたが,北野線側の最寄停留場は下の森であり,北野線と接続して誘客を図った。当時は下の森電停から北野駅へ,後の府警宿舎跡地を横切る園路が存在した。

(12/8/2024)