|

Gleanings from Trolley Days市電に関する小ネタや断片的情報を集めた拾遺集 |

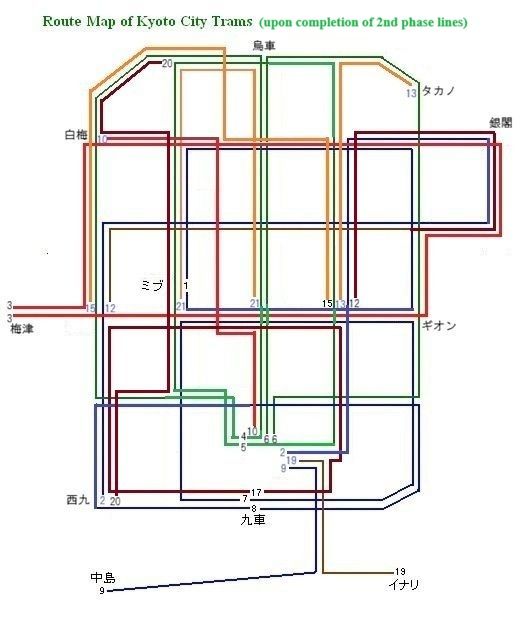

市電第2期線は,1958年の10号線(西今出川線)完成を以て整備終了となった。最終的に建設されなかった線区は2号線の堀川中立売~北大路堀川間と12号線の西大路四条~四条大宮間になるが,他に堀川線の四条~中立売間と14号線の京都駅前~七条西洞院間については標準軌化が計画されていた。これらの線区が全て完成した場合に,どんな系統が運行されたかについて想像してみた。1963年の阪急河原町延伸後の系統をベースとし,四条線の系統数は増やさないことを原則とする。

市電第2期線は,1958年の10号線(西今出川線)完成を以て整備終了となった。最終的に建設されなかった線区は2号線の堀川中立売~北大路堀川間と12号線の西大路四条~四条大宮間になるが,他に堀川線の四条~中立売間と14号線の京都駅前~七条西洞院間については標準軌化が計画されていた。これらの線区が全て完成した場合に,どんな系統が運行されたかについて想像してみた。1963年の阪急河原町延伸後の系統をベースとし,四条線の系統数は増やさないことを原則とする。左図では3系統が新設,11-18-22系統が廃止となり,トロバスの電車化を含めると全20箇系統から17箇系統に減少するが,路線延長に伴う運転整理が系統数減少に繋がることは珍しくない。個別具体的には,1-2-6-7-8-9-12-13-19系統は現状維持で,4-5-10-15-17-20系統が経路変更,21系統が短縮になる。この系統を実現するためには,西大路四条に北~西,南~東の分岐,七条西洞院・四条烏丸・四条河原町・北大路堀川に南~西の分岐,四条堀川に北~東,今出川堀川に南~西と北~東の計9組の分岐渡り線の追加が必要になる一方,七条烏丸・西大路四条の南~西,円町の北~東,烏丸今出川の南~西と北~東の計5組は使用停止を想定する。

まず14号線については,市の当初計画通り京都駅前でのスルー運行を想定する。4-5系統がこれに該当する。市の計画には七条線の西洞院~烏丸間の廃止が含まれていたが,ここでは8系統を存置している。5系統は21系統の千本・大宮部分をほぼ代替し,また京都駅から千本へ行く10系統も代替するため,5系統に代えて21系統を四条大宮打切りとし,10-11系統の千本・大宮経由を廃止しても利便性に大きく影響しない。京都駅~北野間は狭軌線10系統の経路だったが,西洞院部分は烏丸から近く,中立売部分は今出川に近い為,これに代替させる計画だった。従って市の当初案通り,10系統を四条烏丸-四条堀川-今出川堀川経由とし,2号線南側の系統とする。

一方2号線北側は烏丸今出川から烏丸通を経由する15系統を堀川経由に変更して対処するが,これで京阪線から同志社への通学需要はカバーできる。結果的に烏丸今出川の分岐が今出川堀川に移転したイメージになる。なお15系統を1956年の設定時のように四条河原町打切りにしたのは,河原町線の需要段差と京都駅前での折返し容量を考慮したためだ。10系統,15系統ともに車庫前を通過しない系統となるため,運転上は今出川堀川への操車場新設が合理的だろう。12号線については,梅津線から3系統が直進し,旧20系統の機能を引継ぐが,錦林操車の関係で22乙系統を吸収して梅津へ戻る循環系統とすることを考える。この系統は現在の203系統のバスに近く,また西大路四条以西での経路重複は,旧代替バス212系統と似た扱いと言える。

12号線にはもう1つ九条-四条循環の17系統が入る。この系統は従来,七条大宮経由の迂回ルートだった。しかし現実の17系統の祇園以南の東山部分は,7系統と完全に重複するため,東側は河原町経由への変更が望ましい。伏見線と繋ぐ18系統は,道路混雑のため四条河原町で折返せず,河原町二条まで延長していたが,17系統を河原町経由とすることで,四条烏丸・河原町から伏見線大石橋までの移動を代替でき,7系統との独立性も担保できる。ただし市内線と大石橋以南との乗継制度については,別途検討が必要だろう。また17系統の経路変更による西大路七条~四条大宮間の移動を,20甲系統の変更で対処している。20系統の南北の経路を四条線に直通させると,阪急延伸後の四条線の需要に対して供給過多となる為だ。

この仮想系統図では,4-5系統が京都駅前をスルー運転するのに加えて,西乗り場で6甲-6乙-10系統,東乗り場で2-9-19系統の各3箇系統の折返しが必要になる。通過線だけでは折返し容量が不足する為,東西それぞれに折返し線を持つ3線構造が必要とされよう。(2/10/2026)

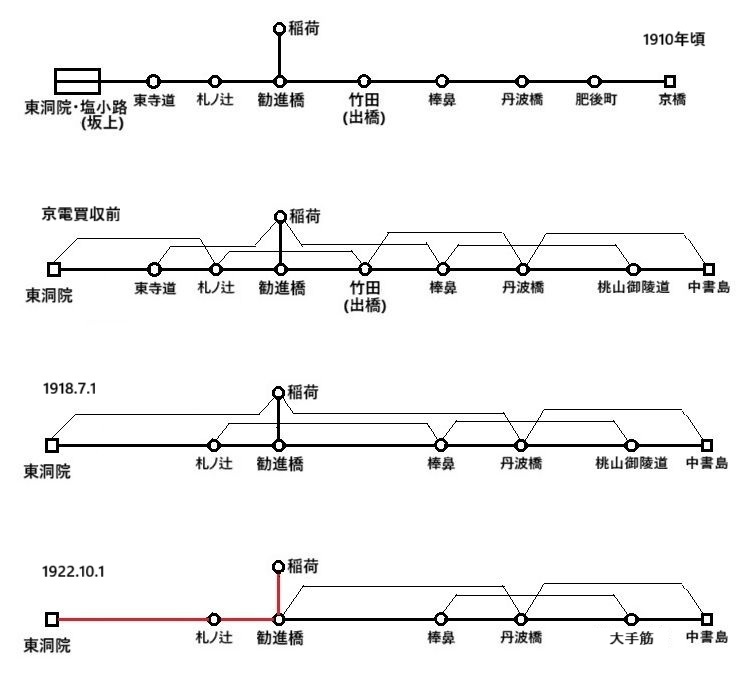

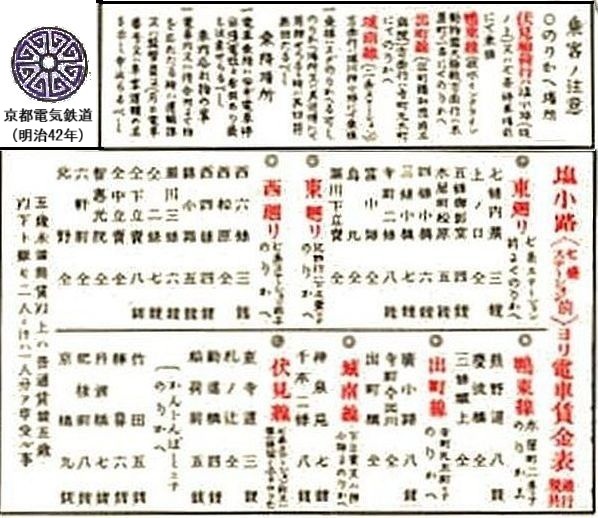

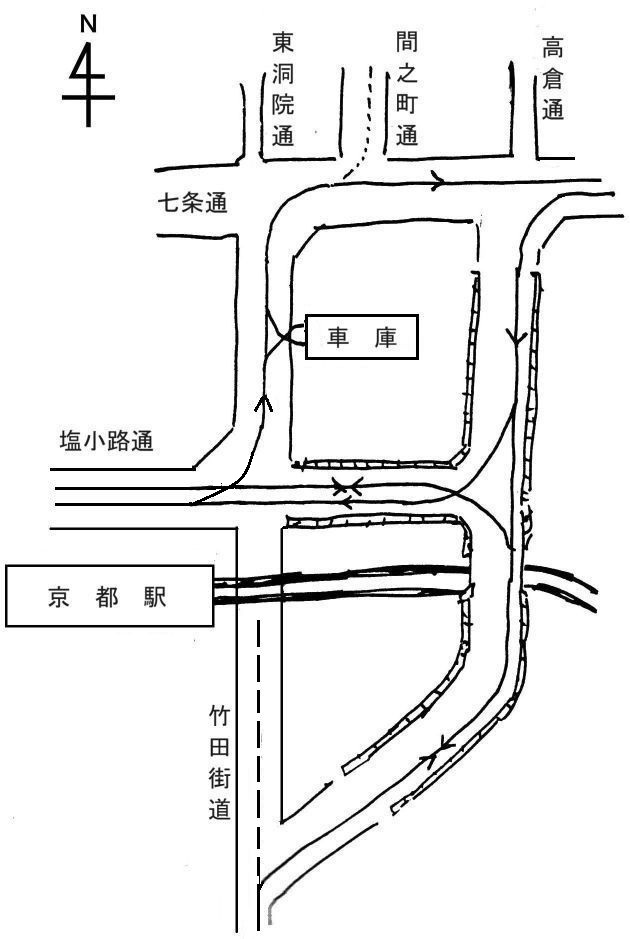

1909(M.42)年の運賃表には,伏見線は「七条ステーション前又は塩小路(坂ノ上)ニテのりかへ」と記載されている。伏見線の全便が七条停車場まで乗入れていたかは不明だが,直近の交換設備は高倉陸橋南の築堤上,竹田街道に達する手前に設置されていたので,塩小路(坂ノ上)折返しだと約3分間隔まで詰められるのに対し,七条停車場発着だと最短6分間隔程度になる。左図〇印は区界停留場を示すが,通行税導入後なので,最初が2区間(札ノ辻)まで3銭,以後1区間毎に1銭で京橋(当時の終点)まで9銭になる。ただ市内線に乗継ぐ場合に,単純な合算なら京橋から北野まで16銭(通行税は1回分)になるが,鴨東線の場合と同様に割引が設定されていたと思われる。

1909(M.42)年の運賃表には,伏見線は「七条ステーション前又は塩小路(坂ノ上)ニテのりかへ」と記載されている。伏見線の全便が七条停車場まで乗入れていたかは不明だが,直近の交換設備は高倉陸橋南の築堤上,竹田街道に達する手前に設置されていたので,塩小路(坂ノ上)折返しだと約3分間隔まで詰められるのに対し,七条停車場発着だと最短6分間隔程度になる。左図〇印は区界停留場を示すが,通行税導入後なので,最初が2区間(札ノ辻)まで3銭,以後1区間毎に1銭で京橋(当時の終点)まで9銭になる。ただ市内線に乗継ぐ場合に,単純な合算なら京橋から北野まで16銭(通行税は1回分)になるが,鴨東線の場合と同様に割引が設定されていたと思われる。市電開業(1912年)後の運賃は,初乗りが3銭で,以後2銭ずつ上がる区間制を採用していた。2番目の図は京橋~中書島間開業(1914年)後を示し,伏見線南部の区界停留場に変更が見られる。12年時点では,塩小路~稲荷間は2区5銭,塩小路~京橋間は4区9銭になるはずだが,後者については伏見線内の上限運賃として3区7銭が適用されたようだ。当時市内線の上限運賃は3区7銭とされていたので,同様の対応と思われる。さらに乗継割引として,東廻線の木屋町松原(塩小路から2区5銭)まで塩小路と同額が適用され,稲荷~京橋間には5銭の割引運賃が適用された。後年伏見線と四条河原町・四条烏丸以南や,稲荷と勧進橋以南には,無料乗継が設定されたが,その萌芽は京電時代から見られた。さらに市内線で松原以遠へ行く場合は,稲荷からは4区9銭,京橋からは5区11銭の上限運賃が適用された。

18(T.7)年7月の市営化に際しては,伏見線を「支線」,それ以外(旧京電線を含む)を「本線」と位置づけ,本線には通行税込5銭の均一運賃が適用されたが,支線については1区税別2銭,全線3区の区間制が導入された。3番目の図に示されるように,区割りは少し大きくなり,東洞院~稲荷は1区3銭,東洞院~中書島は3区7銭になった。さらに本線~支線間の乗継運賃2銭が設定された為,市内~中書島間は9銭と,京電時代の11線より値下げされ,経営の一元化を市民にアピールした。しかし2年後の20年7月には全面的な運賃値上げが実施され,本線均一税込7銭,支線は1区税別3銭となり,東洞院~稲荷は1区4銭,東洞院~中書島は3区10銭になった。本線~支線間の乗継運賃も3銭とされた為,市内~中書島間は13銭になった。

22(T.10)年10月には,4番目の図のように,東洞院~稲荷間が本線に編入され,勧進橋~中書島間のみが支線とされた。区間運賃は2区税込7銭とされたため,乗継運賃3銭を加えても,市内~中書島間は10銭に値下げされた。また中書島~稲荷相互間は本則だと10銭になるが,勧進橋~稲荷間は無賃乗車が認められ,2区7銭が適用された。さらに26年4月には通行税が廃止された為,本線均一運賃は6銭,支線運賃は1区3銭,全線2区に改定された。市内~中書島間は9銭に値下げされたが,32年3月には乗継運賃が値上げされて全線10銭となり,この運賃が43年6月に支線制度が廃止されるまで続いた。この時点では乗換制は維持されていたが,45年4月15日を期して乗切制に移行した。乗換制廃止に伴う,伏見線・梅津線に対する乗継制度に関する明確な記述は見当たらない。

市電買収時に東廻線は東洞院を複線化して塩小路通に入る形態になった為,線路容量的な理由で,伏見線は⑯⑰系統共に塩小路東洞院が起点になった。その後24年10月に狭軌線の系統番号振替えで,稲荷系統が⑰→⑩系統,中書島系統が⑯→⑪系統に改称されたが,元々中書島が伏見本線で若い番号を割当てていた所,22年の稲荷線の「本線」編入により,系統の序列が逆転した為だと思われる。その結果,軌道中心間隔の拡大も稲荷線(上伏見線)が早く,200・300形等が入線できたのに対し,中書島系統は戦後まで広軌I型しか入れなかった。塩小路高倉~内浜間の新線(14号線)開業に伴い,29年1月16日に伏見線の起点は塩小路高倉に一旦短縮されたが,同年6月15日に烏丸塩小路までの再延長が実施された。(1/23/2026)

※本項掲載の運賃区界図は,電気局文書・新聞記事・市街図等に掲載された断片的情報を集約したものであり,公式に出版されたものではない。

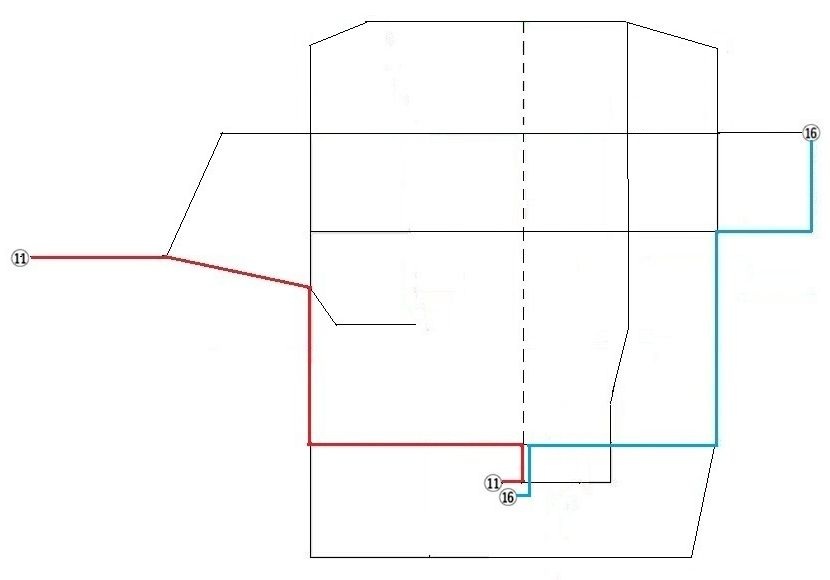

昨今,東山エリアと嵐山エリアの混雑が問題になっているが,この両地域へ至る交通機関の混雑は,インバウンド以前から問題になっていた。1974年は,4月に烏丸線は廃止されたものの今出川-白川-丸太町線が残っていた時期だったが,当時の文化観光局(現・産業観光局)の京都の観光交通に関する受託報告書に左図のような市電系統(⑪系統:さがのライナー,⑯系統:東山ライナー)を潜り込ませた。当時の財政再建計画には市電全廃計画は含まれておらず,外郭線と七条・河原町線と烏丸線の京都駅~七条間は残存する計画だった。

昨今,東山エリアと嵐山エリアの混雑が問題になっているが,この両地域へ至る交通機関の混雑は,インバウンド以前から問題になっていた。1974年は,4月に烏丸線は廃止されたものの今出川-白川-丸太町線が残っていた時期だったが,当時の文化観光局(現・産業観光局)の京都の観光交通に関する受託報告書に左図のような市電系統(⑪系統:さがのライナー,⑯系統:東山ライナー)を潜り込ませた。当時の財政再建計画には市電全廃計画は含まれておらず,外郭線と七条・河原町線と烏丸線の京都駅~七条間は残存する計画だった。

文観局のチェックは通ったものの,76年3月に廃止が予定されていた白川-丸太町線が含まれていた為,上部組織のチェックで⑯系統は徳成橋の疎水端で折返す設定に変更された。当時市電には最大130名程度詰め込んでいたが,バスだと100名が上限になる為,混雑時の輸送力確保には市電が有効であり,これらの系統に連接車を導入することを提案していた。もしもこの案が実現していたら,今日のオーバーツーリズム問題も少しマシなものだった可能性がある。しかし現在の交通事情では軌道の再敷設は不可能に近いから,採算性のみで交通機関の存廃を論じることは誤りだろう。(1/6/2026)

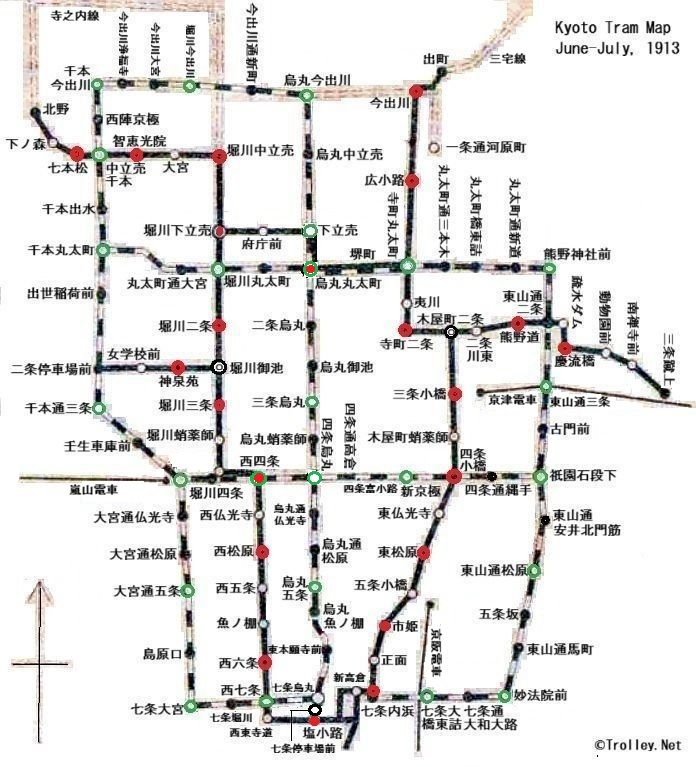

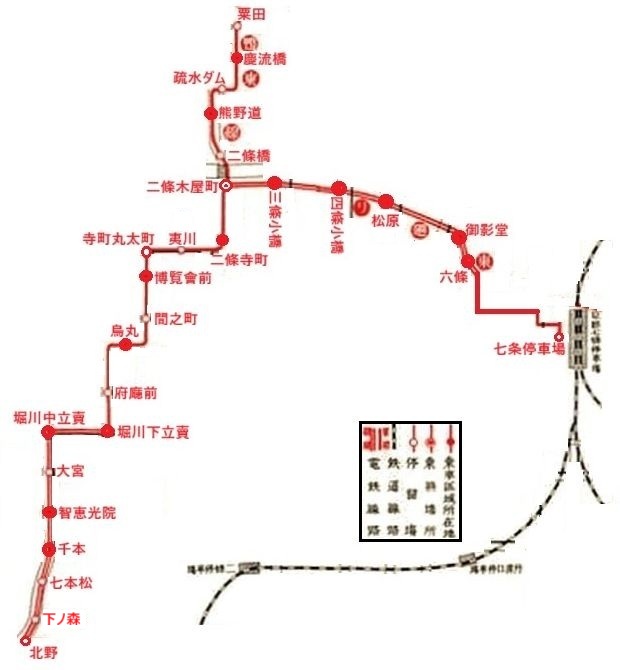

「京都市街全図」(1913)裏面に掲載された,京電・市電併存時代の市内路線図を示す。明記されていないが,運賃区界停留場も記載されている。紛らわしいのは京電は●が区界停留場,〇が一般停留場,◎が区界でない乗換停留場であるのに,市電側は〇が区界停留場,●が一般停留場を表現していることだ。左図では,京電の区界停留場を●,市電の区界停留場を〇で表示している。ただし幾つかの疑問点はある(図の時点では,七条線の六線共用区間は未開業であることに注意)。

「京都市街全図」(1913)裏面に掲載された,京電・市電併存時代の市内路線図を示す。明記されていないが,運賃区界停留場も記載されている。紛らわしいのは京電は●が区界停留場,〇が一般停留場,◎が区界でない乗換停留場であるのに,市電側は〇が区界停留場,●が一般停留場を表現していることだ。左図では,京電の区界停留場を●,市電の区界停留場を〇で表示している。ただし幾つかの疑問点はある(図の時点では,七条線の六線共用区間は未開業であることに注意)。下の運賃表では「五条御影堂」「錦小路」が区界停留場になっているが,左図ではそれらの後継に当る「五条小橋」「堀川蛸薬師」は一般停留場になっている。これらは隣接の区界停留場と近いため,区界停留場としない(つまり運賃値下げ)ことにした可能性がある。また市電側は交差点(四条烏丸,烏丸丸太町)が区界停留場であるか否かが,「京都市電気軌道線路略図」からは読み取れない問題がある。左図では区界停留場扱いにしているが,京電の堀川下立売(+塩小路坂ノ上)以外の乗換停留場は,区界停留場ではなかった例もある。この時期の運賃は,何れも区界停留場2個まで1区で,区界停留場4個を超えると3区で固定されていた。

左図には予定線(未成線)も記載されていて,堀川中立売から堀川~寺之内~御前経由で北野を結ぶ路線(+寺之内御前から金閣寺への枝線)と,後の叡電に相当する三宅線が京電の計画,烏丸今出川~河原町一条を結ぶのが市電の延長計画である。市電側の計画は実現したが,この先鴨川を渡って東一条通から東山通を熊野神社前へ延伸する計画だった。これは今出川通の延長上に西園寺公望の別邸(現・清風荘)があってこれを迂回する為だったが,結局敷地の一部が今出川通の拡幅用地に提供された。東一条通に市電が走ることはなかったが,川端~東山間はその準備工事で拡幅されている(右写真は清風荘の庭園から見える大文字)。

左図には予定線(未成線)も記載されていて,堀川中立売から堀川~寺之内~御前経由で北野を結ぶ路線(+寺之内御前から金閣寺への枝線)と,後の叡電に相当する三宅線が京電の計画,烏丸今出川~河原町一条を結ぶのが市電の延長計画である。市電側の計画は実現したが,この先鴨川を渡って東一条通から東山通を熊野神社前へ延伸する計画だった。これは今出川通の延長上に西園寺公望の別邸(現・清風荘)があってこれを迂回する為だったが,結局敷地の一部が今出川通の拡幅用地に提供された。東一条通に市電が走ることはなかったが,川端~東山間はその準備工事で拡幅されている(右写真は清風荘の庭園から見える大文字)。

京電の西洞院線の敷設は遅れた為,停留場名が西六条や西松原等,木屋町線を基準として「西」を付すものが多いが,札幌市電の山鼻西線の停留場名(西線6条等)を想起させる。(12/14/2025)

京電開業時は自由乗降方式だったが,効率性や安全面で問題があるため,ほどなく停留場が設定される。左は明治42(1909)年発行の「京都電鉄案内」の抜粋だが,乗降場所の項には,「電車乗降ハ必ず電車停留場(電柱ニ〇〇あり)〇を注意せらるべし」とある。〇の字は読めないが当時架線柱に停留場名が標記されていたことを指すと思われる。東廻線の「上ノ口」停留場は交差通名だが,以前は「六條」と称し,後には「市姫」(旧六条通の市比賣神社から)に変更される等,初期には停留場の位置と名称は小刻みに変更された。通行税導入に伴って,1銭区間は2銭になるが,それを避けて区界停留場2個まで3銭が初乗り運賃となり,以降は区界停留場ごとに1銭ずつ上がり,市内線については8銭が上限とされた。

京電開業時は自由乗降方式だったが,効率性や安全面で問題があるため,ほどなく停留場が設定される。左は明治42(1909)年発行の「京都電鉄案内」の抜粋だが,乗降場所の項には,「電車乗降ハ必ず電車停留場(電柱ニ〇〇あり)〇を注意せらるべし」とある。〇の字は読めないが当時架線柱に停留場名が標記されていたことを指すと思われる。東廻線の「上ノ口」停留場は交差通名だが,以前は「六條」と称し,後には「市姫」(旧六条通の市比賣神社から)に変更される等,初期には停留場の位置と名称は小刻みに変更された。通行税導入に伴って,1銭区間は2銭になるが,それを避けて区界停留場2個まで3銭が初乗り運賃となり,以降は区界停留場ごとに1銭ずつ上がり,市内線については8銭が上限とされた。京電開業時には「半区」の定めがあり,半区1銭-1区2銭-1区半3銭-2区4銭という数え方をしたようだ。それによれば税込8銭の上限運賃は3区半に相当する。ただ運賃区間が細かいと切符の売り方も煩雑になるため,明治末年頃までには,区界停留場2個ごとに2銭上がる運用になり,さらには市内線では3区(税込7銭)が上限とされたようだ。市電開業時(1912年6月)には,区間制を採用する京電の営業妨害とならぬよう,1区2銭-2区4銭-3区6銭のいわゆる「2-4-6制」が採用された。これは税別なので,実際は税込3銭-5銭-7銭となり,3区7銭の上限運賃は京電に揃えられた。

1918年7月に京電が市営に統合されると,市内線については均一運賃(税込5銭)に移行したが,伏見線については区間制運賃が継承された。運賃上の区分として,市内線を「本線」,伏見線を「支線」と呼称したが,4年後の22年10月に塩小路~勧進橋~稲荷間が本線に編入される。本線内の乗換は無料だったが,本線-支線間には乗換運賃が設定された。足し合わせ運賃にすれば通行税を2度支払う不都合が生じるためで,京電の時代から存在した。伏見線の運賃については項を改めて記述する。(12/2/2025)

最初の通行税は,日露戦争の戦費調達を名目に,明治37(1904)年の「非常特別税法」(法律第3号)で導入が決まり,翌05年1月1日から徴収が始まったが,規程では「平和克復」の翌年末に廃止される臨時特別税だった。日露戦争は05年9月のポーツマス条約締結で終結したから,翌06年12月31日に廃止されるはずだったが,戦費調達は口実に過ぎなかったようで,政府は財政難を理由に06年3月に廃止規程を削除して恒久税化を図った。明治43(1910)年には正式に「通行税法」(法律第5号)が制定されたが,その内容は以下のようだった。

| ~50哩/海里 80.46/92.6km | ~100哩/海里 160.93/185.2km | ~200哩/海里 321.86/370.4km | 200哩/海里以上 | |

|---|---|---|---|---|

| 1等 | 5銭 | 20銭 | 40銭 | 50銭 |

| 2等 | 3銭 | 10銭 | 20銭 | 25銭 |

| 3等 | 1銭 | 2銭 | 3銭 | 4銭 |

| ~40km | ~80km | ~120km | ~160km | ~300km | ~500km | ~800km | 800km超 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1等 | 10銭 | 20銭 | 30銭 | 60銭 | 1円20銭 | 1円80銭 | 2円40銭 | 3円 |

| 2等 | 5銭 | 10銭 | 15銭 | 30銭 | 60銭 | 90銭 | 1円20銭 | 1円50銭 |

| 3等 | - | 2銭 | 5銭 | 10銭 | 20銭 | 30銭 | 40銭 | 50銭 |

※注:菅沼明弘,通行税廃止問題とその背景,税大ジャーナル, no.37, 2025.

京電は1895年に開業したが,その初期の運賃が「国民必携年中宝鑑」(益世館,1901年10月刊)に掲載されている。運賃は極めて単純で,初乗り1銭で,運賃区界停留場を過ぎるごとに1銭が加算される。この書物には,北野線(00年5月)の運賃が掲載され,出町線(01年3月),堀川線下立売~三条間(01年12月)は掲載されないため,1900年末頃の状況に対応するものと考えられる。時代的に全国の路線データを遅滞なく収集・掲載するのは著しく困難だったに違いない。ただ木屋町線の平居町以南については,新寺町通に移設(01年1月)後の可能性もあるが,七条内浜が区界停留場でない為,間之町経由を想定する。しかし七条停車場~六条間に区界停留場が無かったとしても,中間停留場は2箇所程度存在したはずだ。

京電は1895年に開業したが,その初期の運賃が「国民必携年中宝鑑」(益世館,1901年10月刊)に掲載されている。運賃は極めて単純で,初乗り1銭で,運賃区界停留場を過ぎるごとに1銭が加算される。この書物には,北野線(00年5月)の運賃が掲載され,出町線(01年3月),堀川線下立売~三条間(01年12月)は掲載されないため,1900年末頃の状況に対応するものと考えられる。時代的に全国の路線データを遅滞なく収集・掲載するのは著しく困難だったに違いない。ただ木屋町線の平居町以南については,新寺町通に移設(01年1月)後の可能性もあるが,七条内浜が区界停留場でない為,間之町経由を想定する。しかし七条停車場~六条間に区界停留場が無かったとしても,中間停留場は2箇所程度存在したはずだ。区界停留場●は,やけに近い所(六条~五条御影堂間や智恵光院~千本間等)もあり,均等ではなく,何らかの戦略性が感じられる。例えば京阪電車の対距離運賃が,他社線との競合が無い中間地点でほぼ最高額に近づくように設定される等である。結果的に西廻線が無い段階では,北野まで13銭とかなり高額だった(明治末年の貨幣価値が約3800倍とすれば490円に相当)。なお当時の北野終点は元の一の鳥居の横で,今出川通よりずっと南に位置した。鴨東線については,乗継割引が設定されていて,三条小橋以南または二条寺町以北から乗車した場合は,二条橋まで無賃扱いとなるため,二条橋以遠の運賃を合算すればよい。例えば七条停車場~三条小橋が5銭,二条橋~粟田が3銭だから,七条~粟田間は8銭(約300円相当)になる。

京電は第4回内国勧業博覧会が岡崎公園で1895年4月1日~7月31日に開催されるのに合わせて,観客輸送を目的に開業した。しかし丸太町線に「博覧会前」と称する停留場が存在するのは奇異に感じられる。これは明治4(1871)年以降,ほぼ毎年開催された「京都博覧会」の常設会場が京都御苑の南東部に建設されたことによるが,この博覧会場は1897年に岡崎公園(京都市勧業館→みやこめっせ)に移転し,停留場名は「富小路」に変更されたから,ここにも情報の遅れが見られる。

しかし初乗り1銭は長くは続かず,日露戦争の戦費調達のため,明治38(1905)年1月1日から「非常特別税法」に基づく通行税の徴収が始まる。当初は2年間で終わるはずだったが,政府は廃止規程を削除,恒久税化が図られ,大正14(1925)年度末まで21年続くことになる。結果的に,通行税の導入は電車運賃(税込)の上昇をもたらすことになった。(11/15/2025)

.jpg)

.jpg)

04年12月に西廻線が開業すると,東廻線とのスルー運転が開始されたから,東洞院線は東行線と接続される必要がある。高倉跨線橋(2)所載の修正図は,西廻線開業後の状況を想定している。実際,右写真では東洞院線が塩小路通北側の軌道に接続されているが,状況は架線を見ると確認し易い。特に右写真では架空複線式になっている点が,中写真と大きく異なる。路面電車の帰電流による水道管等の電食が問題となり,その対策として内務省が「市街地の電気鉄道は架空複線式にすべき」ことを通達(1899)している。京電は架空単線式で開業しており,中写真でもそれが維持されている。京電が架空複線式に移行した年次は不明だが,概ね明治40(1907)年前後かと思われる。なお右写真では,伏見線が使う北側線は単線式のままであることに注意されたい。

公式の記録では,塩小路線の東洞院~烏丸間の開通も西廻線と同じ04年12月とされるが,烏丸付近まではもっと早い時期に敷設された筈で,中写真の撮影時期は新高倉線開業の01年8月以降,04年12月までの間と推察できる。左図は塩小路線が西に続くように見えるが,そうならば東洞院線の繋がり方は誤りであり,もしも塩小路線が七条停車場で打切りならば,亘線の記入が必要だろう。なお右写真の撮影時期は,05年1月以降,市電開業の12年6月以前と推察されるが,14年8月には2代目駅本屋が竣工している。(11/1/2025)

※ 本項の写真は,明治期の案内地図及び絵葉書からWeb上に転載された画像を用いている。何れも写真著作権の保護期間(当時は公表後10年;現行法では撮影者の死後70年)を経過したものと判断できる。