|

Gleanings from Trolley Days市電に関する小ネタや断片的情報を集めた拾遺集 |

| 大石橋(東詰) | 九条近鉄前 |

各操車場への「接近表示装置」の設置は,1952年11月の壬生での試験運用に始まり,55年度に完成を見た。その間,54年の白川線開通に際して「操車場より先の系統,或いは入庫・折返し等を予告し,乗務員及び乗客に便宜」を図る目的で,「系統予告信号機」が銀閣寺道と天王町に設けられた。この信号機は九条にも設置されたが,その他の操車場には波及しなかった。九条の場合,信号機は大石橋(東詰)と九条奈良電(近鉄)前に設置されたが,その現示内容は上図のようだった(各欄,左が壬生廃止前,右が壬生廃止後を示す)。壬生廃止以前には,九条から(7-8-17)の循環系統が運転されていたため,九条近鉄前が3現示しかないのは明らかに不足だった。この信号機が設置された当時には,17系統は乙方向(祇園折返し)しか運転されておらず,九条を東へ出る常設系統は(7-8)の2系統しか無かった為だろう。17系統が循環系統になった後は,どう指示したのか不明だが,少なくとも利用者の観点からは7と17に違いはなかった(九条車庫から祇園を経由して,七条大宮以遠へ行く乗客は稀)。壬生廃止後には甲方向に(8-16-22)が出ることになったので,(16系統の烏丸移管までは)やはり現示数が不足した。 九条の予告信号機の余裕の無さと比べて,錦林のそれは,天王町が5現示,銀閣寺道が6現示と冗長性が高いが,それ故に現示内容は謎だ。錦林操車場開設当初は甲方向へ(2-3-12),乙方向へ(2-3),その翌年には甲方向へ(2-12-22),乙方向へ(2-12)が出ていたので,銀閣寺道の現示数が1つ多いのは理解できる。1960年代までは中右写真(「市電・市バス」2号, 1954)のように,停留場の位置に設置されていたが,後年には下写真のように,折返しポイントの手前に移設されていた。銀閣寺折返しの他車庫系統に対して系変を指示できない為と思われるが,下写真に〇で示すように,折返し線上と本線上にトロリーコンタクターが設置されていた為,折返し便を含めた銀閣寺からの出発順位を知ることができた。 中右写真の現示内容は,上段は(2-12)と読め,中段右は(円)と読めるが,それ以外は判読不能だ。当初だと3系統と,円町折返しの臨22系統があったので,中段は(3-円)でも良いが,下段の1つは(白)として,残りの1灯が何だったかは見当が付かない。天王町も同様で,壬生廃止以前の上3灯は(2-12-22)だったはずで,中段左写真の最下部は(白)に見えるが,残りの1灯が何だったかは不明だ。 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

| |||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| 系統指令信号機は,車庫前という場所柄,乗換等の発生を判断する必要上,また滞留時間も必然的に長くなる為,嫌でも目に入った。これに対し系統予告信号機は,そもそも壬生・烏丸のように通過人員の多い車庫には設置が無く,入庫・折返し等の発生確率も高くない為,すんなり通り過ぎるだけで,信号機の現示内容は印象に残らなかった。(2/15/2025) |

| 図1 |

|---|---|

| 図2 |

| 図3 |

| 図4 |

現在も存在する同種の運転としては,とさでん交通の後免・伊野線が挙げられる。(この場合は路線が東西に延びるため,「東西運転」が相応しい。)図2は主要系統図だが,東端の後免町発着の電車は鏡川橋まで,西端の伊野(及びその手前の朝倉)発着の電車は文殊通までが原則になっている。全区間22.1kmを走破する運転は数本に限られていて,大勢は市内線区間の文殊通~鏡川橋間11.6kmの運転になっている。やはり長距離を通し運転すると,乗務時間が延び,また交通渋滞等の影響でダイヤが乱れ易いためだろう。

日本で単一路線として最も長い軌道線は,西鉄北九州本線(門司~折尾間29.4km)だったと思われる。さようなら西鉄北九州線のページに,83年頃の昼間系統を示しているが,運転系統はだいぶ整理され,本線は到津車庫で系統分割されていた。図3に73年当時の系統を示すが,この時点でも常設系統として本線を全線走破する系統は無い。しかしラッシュ時等に門司~折尾間を到津経由,または幸町経由で走破するダイヤが存在した可能性は否定できない(営業距離は後者が3.0km長く,32.4km)。この場合も,門司からは枝光線に入る中央町まで,折尾からは砂津までと,本線上では東西運転の形態が見られる。

図4に80年5月のJTB時刻表掲載の北九州線の初電・終電時刻を示す。これだと門司~折尾が直通運転されていたように見えるが,表記が簡略化されているため,途中に乗換を含む経路だったか,判断が付かない。しかし初電で見れば,門司~折尾間に下り97分,上り93分を要していて,路面電車の乗車時間としては非常に長かったことは確かだ。(上り第2便と終前便の所要時間は33分になっているが,門司着が1時間早い誤植だろう。)(2/1/2025)

|

第八条 併用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設シ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存セシムヘシ

第九条 街路、特ニ主要ナル国道、主要ナル国道及特ニ主要ナル府県道ヲ除ク他ノ道路ニ於テハ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存シ軌道ヲ其ノ一方ニ偏シテ敷設スルコトヲ得

第十条 本線路ニ於テハ並行セル両軌道中心間ノ間隔ハ車輛ノ最大幅員ニ400mmヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

左図に示すように,京電の軌道は水路沿いに敷設される場合が多かった。中段は「軌道建設規程」の抜粋だが,第8条では,人家が連坦する街路では,軌道の外側に基本的に4.55mの余裕幅員を取るべきことが指示されている。例えば木屋町通では,西側の余裕幅員に高瀬川を組み込んで基準をクリアしたとされるが,どこまでを街路敷と認定するかで解釈が異なる。第9条は,街路の片側に寄せて敷設する場合の基準だが,京電の軌道は水路側に寄せて敷設される場合が多かったが,例えば蹴上線では疏水右岸の人家を考慮せず,仁王門通で完結したと考えられる。

「軌道建設規程」は1923年の制定であり,前身となる「軌道条例」を廃して「軌道法」に変わる時期に相当する(軌道法は21年公布,24年施行)。軌道条例の時代にも同様の規程があったと推測されるが,軌道条例は1890年制定であり,当初は馬力や蒸気力による軌道が想定されていた為,火の粉による類焼防止を考慮する必要があった。その意味では,人家から離す目的が後の交通空間の確保とは異なり,水路を挟むことは寧ろ好都合だった可能性がある。

第10条は軌道中心間隔に関する規程だが,車両最大幅+400mmを取ることが指示されている。右は西洞院線を含む陸軍地図(1912年)だが,(Mouse-on)で示す1892年の仮製図では,西洞院通には川が流れている。これでは幅員が不足するため,西洞院川を暗渠化して,その上に軌道を敷設したとされるが,西洞院線が当初から複線で建設されたと推測する根拠の1つは,他の路線が軌道中心間隔9ft(2743mm)で複線化されたのに対し,西洞院線の軌道中心間隔は8ft(2438mm)と狭いことにある。狭軌I型の車体幅は2020mmだったので,すれ違い時の余裕は418mmしかなく,基準ぎりぎりであったことが判る。8ftの軌道中心間隔に広軌I型(車体幅2286mm)は持ち込めず,9ftで辛うじて457mmを確保できる程度だったが,この規格が後の改軌に影響したと考えられる。(1/16/2025)

|

|

|

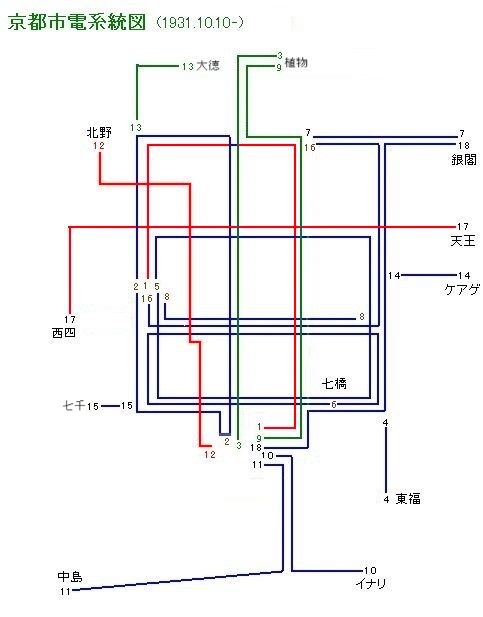

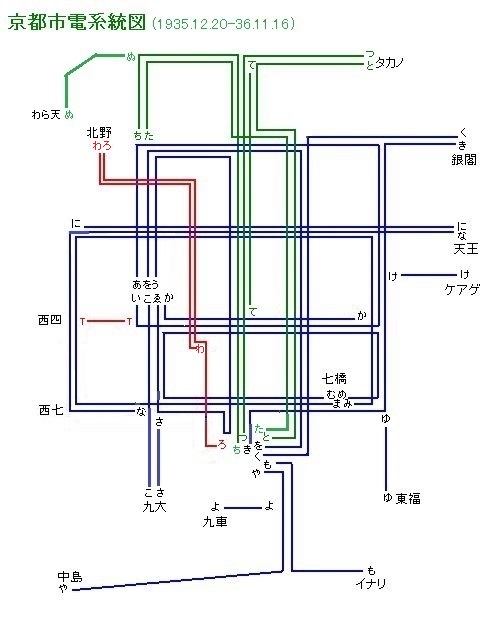

しかし市電の銀閣寺系統が7と全く無縁だった訳ではなく,河今~百万間が開業した1931年9月に,河今~銀閣間に7系統が設定された過去がある。この系統は35年3月のひらがな化によってく系統に改称されたが,同年9月に河原町今出川の東~南の渡り線が設置されると,河今~烏丸塩小路間が延長され,京都駅~銀閣寺間の系統になった。もしもひらがな化が1年遅ければ,7系統になったはずだが,実際には45年3月の数字系統への復帰で,く系統は3系統に改称され,その後55年1月の錦林車庫開設に伴う系統振替により2系統となって,76年3月まで21年間に渡ってこの状態が続いた。(1/3/2025)

| ||

| 図1 |

| ||

| 図2 |

| ||

| 図3 |

| ||

| 図4 |

|

右に当該時刻改定に際して,京都駅で配布された発車時刻表を示す。当時は更紙に謄写版印刷という粗末なものだったが,当初6本の橿原神宮前行特急が設定されたことが判る。橿原神宮までの所要時間は約50分だったので,この時刻だと特急は1運用で賄えるが,同年12月に京奈特急が設定されると,車両はフル運用となり,さらに検査時用の「予備特」(683F)まで駆り出されることになったが,冷房も無く,これに当らないことを祈った。

丹波橋のページには,京阪-近鉄間の相直廃止直前の京阪側の時刻(急行5本・準急6本の11本)を掲載しているが,近鉄側は宇治行普通11本で,本数的にバランスが取られていたことが解る。京阪三条への乗入れは近鉄車,京都駅への乗入れ京阪車で実施されたが,丹波橋経由宇治までの所要時間は35分程度だった。並行する国鉄奈良線の京都-宇治間は最速25分程度だったが,単線のため所要時間35分に達する列車もあり,速度的にはいい勝負だったような気がする。近鉄から見ると,都心の三条入れのメリットは大きかったが,京阪側のメリットは少なかったように見える。新幹線アクセス需要を考慮すれば,本線の枚方市行等とした方がメリットが大きかっただろう。

1962年から84年までは,小倉駅は新幹線駅(或いは瓢箪山駅・今川駅)のような,通過線を抱き込む形の相対式ホームだった。時刻表によれば小倉で準急退避が行われている為,この当時の準急停車パターンは,東寺-丹波橋-桃山御陵前-大久保-新田辺から先各駅で,急行区間が長かったことが解る。4年後の京阪側の時刻表では,準急は丹波橋から先各駅停車に変更されているが,三条-丹波橋間は急行運転であったことが解る。現在は各社とも準急(区間準急)の停車駅が増加し,普通と変わらない印象を受ける。(12/3/2024)

|

Archivesの「七条線に沿って」では,引込み線が存在する前提で,①の敷地だろうという憶測を書いたが,派出所の所在が「下京区七条大橋東詰堤塘敷」となると,左写真の③の位置が該当することになる。中央の35年都市計画図には,琵琶湖疏水の東側に並行して小河川が描かれている。これは正面橋の下流で疏水から取水し,奈良線橋梁の上流で再度合流する水路だったが,左写真の時点では七条以北は暗渠化されていたように見える。「堤塘敷」は河川敷内無番地を意味し,この水路に沿う④の建物も堤防内という解釈も可能だが,この位置だと①と同様に東山区日吉町に含まれる。

右に示す「京都市三大事業誌 道路拡築編図譜」(1913-14)掲載の側面図によれば,七条大橋は鴨川に架かる5連部分だけではなく,疏水部分まで延びる6径間アーチ橋であり,東端の橋脚部分が広く取られ,その上を京阪線が走る構造だった。従って③の位置は厳密には「七条大橋東詰」ではないが,鴨川より東を「東詰」と呼ぶことは一般的だろう。地下化工事の時期を振り返っても,京阪線の乗降ホームが四条・五条・七条等の東西方向の幹線道路に対して,南北に振れることは間々あったが,写真の時期には②の千鳥配置になっていたようなので,その意味でも③と見ても齟齬がない。

都市計画図には,七条通南の疏水上に「倉庫」の記号が書かれている。この閂錠を象った地図記号は,明治42(09)年図式 から採用され,昭和40(65)年までに廃止された為,現行の地形図には登場しない。水路上に倉庫があるはずはないので,左の「堤塘」上の建物③を指したものだろう。だとすれば,「派出所」は三哲車庫北側の建物と同様,市電倉庫を兼ねたものだったと推察される。なお米軍航空写真では,建物が2棟に分割されているように見える。

から採用され,昭和40(65)年までに廃止された為,現行の地形図には登場しない。水路上に倉庫があるはずはないので,左の「堤塘」上の建物③を指したものだろう。だとすれば,「派出所」は三哲車庫北側の建物と同様,市電倉庫を兼ねたものだったと推察される。なお米軍航空写真では,建物が2棟に分割されているように見える。

③の位置に引込線を設けることは不可能だが,最低限の操車場設備として折返し亘線は必要になる。航空写真にその痕跡は見られないが,恐らくは七条大橋電停の東側に存在したと推察される。大石橋~東福寺間が繋がったのは37年11月なので,殆どの期間,九条(南口)~七条大橋間の回送は,塩小路東洞院折返し-七条内浜経由で実施する必要があった。(11/23/2024)

| 京都市電気局運輸課 | 中京区壬生坊城町46番地 |  |

| 壬生出張所 | 同上 | |

| 七条千本派出所 | 下京区七条通朱雀堂ノ口町23番地 | |

| 蹴上派出所 | 左京区三条通白川橋東入8丁目西小物座町307番地 | |

| 西大路派出所 | 右京区西院三蔵町 | |

| 烏丸出張所 | 上京区(北区)小山上総町1番地 | |

| 銀閣寺派出所 | 左京区浄土寺西田町23番地 | |

| 川端派出所 | 左京区丸太町橋東詰下堤町94番地 | |

| 九条出張所 | 下京区(南区)東九条上殿田町4-5合番地 | |

| 東福寺派出所 | 東山区本町通二ノ橋上ル本町12丁目252番地 | |

| 七条大橋派出所 | 下京区七条大橋東詰堤塘敷 | |

| 中書島派出所 | 伏見区葭島矢倉町59番地 | |

| 稲荷派出所 | 伏見区深草祓川町10番地 | |

| 北野出張所 | 上京区一条通七本松西入滝ヶ鼻町1011番地 | |

| 現業員教習所 | 下京区西洞院三哲上ル東塩小路字西ノ口608番地 |

右図は33年8月5日現在の路線図に出張所を〇,派出所を□で記載したものだが,3月時点には大石橋~九条車庫間が未開通で,従って九条出張所が仮設(東九条車庫)だった。なお北区・南区の上京区・下京区からの分区は55年9月だった為,烏丸・九条の所在地は上京区・下京区で正しい。ただし九条出張所の住所は疑問で,本設の九条車庫は南区東九条下殿田町に所在したが,上殿田町は現在の烏丸通以西に当り,東九条車庫→南口操車場は東九条西山王町の筈だからだ。

派出所は枝線の終端に設置されたものが多かった。京都市では新規路線が開業すると,当初は開業区間を単区間折返しで運転する場合が多かった為で,これには仁王門~蹴上間の14系統,七条大宮~千本間の15系統,東山七条~東福寺間の4→20系統などが該当する。路線終端部だと引込線は無くても,多くの場合,折返し亘線の先の複線を利用して車両の留置は可能だった。西大路(四条)は路線終端ではあったが,市電は17系統しか来ておらず,川端操車で間に合う気がするから,32年4月に開業した無軌条線の操車場だった可能性がある。

この当時,銀閣寺・川端は共に烏丸の派出所だったが,河原町丸太町の北~東に亘線があり,烏丸~川端間の車両の遣り取りが比較的容易だった為だろう。しかし35年3月のひらがな系統導入時に川端は壬生の所管となり,更に45年3月には銀閣寺も壬生の所管となるが,烏丸には高野が新たに割当てられた。伏見線に関しては,33年8月以降は南口の所管になったはずだが,終端の中書島の派出所が維持されたかは不明だ。(稲荷については,一時期単区間折返しが設定された為,暫く残った可能性がある。)

三哲車庫の跡地に乗務員教習所が設置されたことは興味深いが,当該施設は37年12月に烏丸車庫北側(北区小山花ノ木町)に移転している。川端操車場は41年11月に天王町に移転したが,跡地は工務課や架線詰所として使われ,引込線の撤去申請が出されたのは50年7月だった。上表以降に設置された操車場としては,南口→八条口,高野以外に,西大路駅操車場(41年4月),無軌条電車操車場(壬生坊城町19),梅津線操車場(西大路四条西入,阪急借地)等が知られている。(11/12/2024)