|

Gleanings from Trolley Days市電に関する小ネタや断片的情報を集めた拾遺集 |

| 十位 | 名古屋市 | 東京市 |

|---|---|---|

| 0 | 池下→稲葉地(58.12移転) | |

| 1 | 浄心 | 三田 |

| 2 | 沢上 | 青山 |

| 3 | 高辻 | 新宿 |

| 4 | 老松町(50.12廃止) | 本所(両国橋)→柳島 |

| 5 | 港 | 大塚 |

| 6 | 安田→大久手(54.3移転) | 巣鴨 |

| 7 | 下之一色(61.4港分所) | 三ノ輪 |

| 8 | 上飯田(59.4開設) | 青山南町 |

| 9 | 有楽橋 | |

| 10 | 本所(錦糸堀) | |

| 11 | 広尾 | |

| 12 | 早稲田 | |

| 13 | 神明町 | |

| 14 | 三ノ輪(新谷町) | |

| 15 | 新宿(大久保) | |

| 16 | 広尾(目黒) | |

| 17 | 三ノ輪(南千住) | |

| 18 | 巣鴨(駒込) |

この付番方式の面倒なところは,系統の移管が生じると系統番号の変更が必要になることだ。たとえば59年4月の上飯田操車場の車庫昇格に伴って,浄心の14系統(上飯田-赤塚-大学病院-水主町-八熊通)は80系統に,高辻の32系統(上飯田-清水口-鶴舞公園-高辻-堀田駅)は82系統に改番されたが,22系統(上飯田-大津橋-熱田神宮)は移管されずに沢上に残った。結果として,14-32系統は欠番になったが,どの系統がどの車庫に所属するかは,利用者からは余り関心がないことと言える。

58年12月に池下運輸事務所を地下鉄東山線に明け渡して稲葉地へ移転し,移転跡の操車場も59年6月に閉鎖された。稲葉地は都心循環の3系統(名駅-菊井町-新栄町-六反小-名駅)から離れすぎ,管理上不便である為か浄心に移管されたが,その際には3系統の付番は変更されなかった。車庫別の付番方式は硬直的だと反省したのかも知れない。以降,路線縮小に伴って,30-35系統が高辻→浄心,51系統が港→沢上等の系統移管が行われたが,系統番号の変更は実施されなかった。

この付番方式は名古屋市オリジナルか,と言えばそうではなく,大正期の東京市電に遡ることができる。東京の路面電車は,馬車鉄道から転換した東京電車鉄道と,東京市街鉄道(街鉄),東京電気鉄道(外濠線)の3社をルーツとするが,企業統合を経て1911年に東京市に買収されて市電に一元化される。大正に入り,表右列に示す車庫番号(当初は11広尾まで)が導入され,車体側面に正方形を45°回転したひし形のサボが設置された。しかし車庫番号のサボは,系統を案内する物ではないため,大まかな方角以上のことは分らない。

そこで1922年から画期的な案内方式として,経由地を付した系統番号の「横板」が掲出されるようになる。この時,車庫番号を10位として,1位に車庫ごとの系統番号を付番する,後の名古屋市と同じ方式が採用された。当時の車庫は18ヶ所あったので,当然3桁の系統番号も生じるから,3桁系統番号も京都市のオリジナルではない。なお表中,たとえば「新宿(大久保)」とあるのは,新宿出張所配下の大久保分所の意味である。この時の系統は「ぽこぺん都電館」に詳しい。当時は,城東電軌・王子電軌(現荒川線)・玉電(山手線内側)・西武軌道線(東京のN電)など,周辺私鉄を吸収する前だった為,路線網は限定的だった。

この方式の系統番号は,導入翌年の9月1日に関東大震災が発生し,被災後の混乱で僅か1年で姿を消すことになった。(10/20/2024)

|

|

右写真は同じく「市電・市バス」2号(1954)に掲載された「自動転轍機」の画像で,②は電気式転轍機の制御函だが,上部の函には殆どタイマーしか入っていないように見え,下部が本体になる。後方に「キャラメル」の看板が見えるだけで,場所は不明だが,「現在,円町・千北・千今・七大・九大・西七・東七・塩高・熊野・勧進橋の10箇所に設置され,本年度に烏庫・河今にも設置される」とあるので,円町・千北・熊野の何れかだろうか?(西七・東七は電空式,千今・九大は背景が銀行,勧進橋は配置が異なるため除外される。) ③はポイントマシン,④は交通局電話のボックスになる。この記述によれば,左写真の烏丸車庫前の進路選択信号機は54年度後半に設置されたばかりということになる。

烏丸車庫東隣の「京聯タクシー」は,京都交通(京バス)の関連会社であった為に,その倒産に絡んで紆余曲折を経て消滅に至った。(10/9/2024)

|

|

|

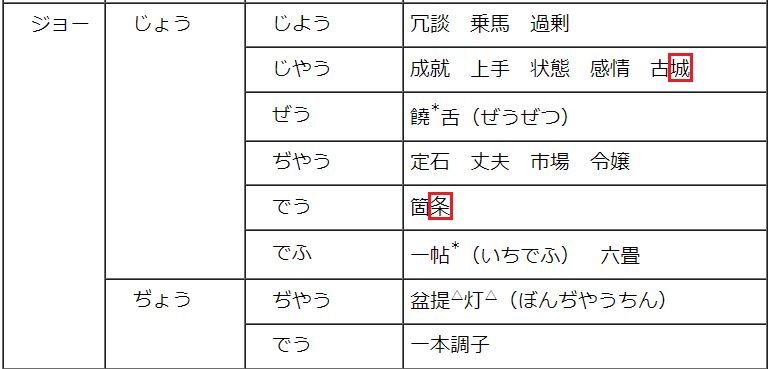

元は発音に差があったのだろうが,時間が経つと簡略化が進むのが常なので,万葉仮名の甲類・乙類の区別同様,後代には失われて行くものだろう。「逢坂」は「おうさか」と表記するが,これは語源が「逢ふ」というハ行4段活用動詞なので,旧仮名の「あふさか」は容易に想像が付く。一方「黄檗」も「おうばく」と表記するが,この旧仮名は「わうばく」になる。(前者についてはJR線・京阪線共に隧道名であり,駅名としては旧樺太庁のみ。後者についてはJR駅は61年開業であるため,旧仮名時代には京阪線のみ存在。)

京都の地名に多い(と言うより条坊制に基づく),二条・三条等は「でう」と書き,「二条城」は下表に従えば「にでうじやう」と表記される。しかし昔の人に取っても区別は難物だったようで,右の1922年都市計画図では,二条駅に「にでう」と「にでふ」の2つの表記が混在している。さらに下記事の1911年和楽路屋刊の地図では,「七条停車場」が「しちぜう」(「し」は変体仮名)と表記される等,相当混乱している。(9/29/2024*)

|

|

| A:「最新踏査京都新地図」小林壽(著者兼発行者), 中澤明猛堂, 1911 | B:「実地踏測京都市街全図」日下伊兵衛(著作印刷兼発行人), 和楽路屋. 1911 |

|

|

| C:京都市都市計画基本図(1:3000), 1922 | D:京都市明細図(1:1200), 長谷川家版, ca.1927 |

京電創業時の本社車庫は東洞院にあり,伏見線接続までは踏切南側にも留置線があった由だが,東洞院車庫は04年6月30日の火災で大きな被害を被った。その代替として三哲本社が建設されたという説もあるが,各種都市図から判断すると,移転は概ね1911年頃ではないかと推察される。同年発行の地図Aでは東洞院に「電鉄会社」の記載があり,地図Bでは三哲に「電鉄」の記載がある。日文研所蔵の地図の範囲では,09年以前に発行された地図では東洞院に「電鉄会社」の記載があるのに対し,13年以降に発行された地図では三哲に記載が移っている為である。

車庫前の停留場は「三哲西洞院」だったが,後に「三哲車庫前」に改称されたようだ。しかし恐らくは戦時中の停留場削減で休止され,戦後復活することはなかった。三哲車庫が電車車庫として記載される都市計画図は地図Cのみだが,京都駅方・北野方の双方に単線の出庫線が存在したようだ。都市計画図の庫内配線は,壬生や北野に比べて単純化されていて,僅か2線が建屋に入るように描かれている。一般に,地図における軌道の表現は正確とは言えないが,地図Dでは庫内の留置線が16線描かれていて,最晩年でもかなりの収容力が維持されていたように見える。(9/18/2024)

本サイトの配線図は1968年頃を基準にしており,狭軌線は含まれないので,左図に晩年の狭軌線の配線を示す。狭軌線が「西廻線」だけになったのは27年4月5日だが,それ以降も小刻みな路線短縮が実施された。当初の建設距離は6,548mと推計されるが,52年11月22日付で京都駅前西乗り場完成に伴い101m短縮され,北野線乗り場は西乗り場2-3番線のすぐ北側に移設された。さらに10号線建設に伴い,北野終点が「一の鳥居」東側から今出川通南側に,57年3月17日付で82m短縮されたので,最終的な建設距離は6,365m(営業距離6.3km)になった。

本サイトの配線図は1968年頃を基準にしており,狭軌線は含まれないので,左図に晩年の狭軌線の配線を示す。狭軌線が「西廻線」だけになったのは27年4月5日だが,それ以降も小刻みな路線短縮が実施された。当初の建設距離は6,548mと推計されるが,52年11月22日付で京都駅前西乗り場完成に伴い101m短縮され,北野線乗り場は西乗り場2-3番線のすぐ北側に移設された。さらに10号線建設に伴い,北野終点が「一の鳥居」東側から今出川通南側に,57年3月17日付で82m短縮されたので,最終的な建設距離は6,365m(営業距離6.3km)になった。北野線開通当初,鳥居のすぐ横に待機する京電の写真が残るが,当時は北野天満宮の境内が下の森まで拡がっていた。後年にも似た構図の写真があるが,12年5月の延伸後の終点に,21年10月になって一の鳥居が移設された結果である。10号線の紙屋川開通(57.4.3)に際して北野線は短縮されたが,折返し亘線は2月12日付で南詰に移設されている。さらに同年12月21日付で,三哲(木津屋橋通)にあった亘線が撤去されている。狭軌線の北野出張所は28年1月10日に,それまでの三哲出張所に代って開設されたが,車庫廃止後もいつまでかは不明だが,留置線が1線のみ残されていた(右写真参照)。三哲の亘線の配置は南口操車場と相似であり,京都駅への配車に即応可能だった。北野車庫自体は,終点側に複線の出入庫線,起点側に単線の出庫線を有するだけで,車庫前に亘線は無かったが,狭軌線の亘線は千本中立売・堀川丸太町・四条西洞院と比較的多かった。このうち定期運用があったのは四条西洞院のみと考えられる。

三哲には京電の本社・車庫が東洞院から移転して来ており,18年7月の買収時に市が引き継いだが,右写真(交通局Archive)の建物は京電由来のものと思われる。28年1月の市電車庫廃止後,同年5月10日に最初の市バス車庫として三哲車庫が開設されている。敷地が狭いためか,三哲の市バス車庫は不安定で,42年4月に廃止,51年4月に再開,54年12月に廃止,70年4月に3度目の開設,77年10月に九条の支所に格下げされ,83年11月に支所としても廃止されるという経緯を辿っている。しかし用地を下京区役所に提供しつつ,86年4月から京都駅直近の操車場として現役で運用されている。

(9/8/2024)

|  |

| かつてMarketの地下鉄はSchuylkill川を鉄橋で渡った。中2線が地下鉄の1581mm複々線だが,まだ第3軌条は敷設されていない。 | Mt.Washington Transit Tunnelを抜けてSouth Hills Jct.に到着するSiemens製連接車4237号。駅は4面4線だが,手前の2線は使用中止。(2019.11) |

|  |

| Island Ave.のセンターリザベーション(1581mm)を走る川崎製片運車9096号。 | West Chester/Ardmore線(1588mm, 58/66年廃止)跡に留置される両運車110号他。(1993.4) |

| |

上段左に地下鉄開業前の23 St.Portalの写真(A.W.Maginnis Collection),右に現在のPittsburgh LRTを示すが,軌間の7mm差は目視では殆ど識別できない。SEPTAでは1981年導入の川崎製LRVが市内線(Subway-Surface線;T線と総称)と郊外線(Media-Sharon Hill線;D線と総称)で運用されるが,後者はPhila.& West Chester Traction Co.による路線で,Penna.ゲージが採用される。川崎製LRVは,2027年以降にAlstom製低床車に置換えられる計画だが,市内線用の9000型(中段左),郊外線用の100型(中段右)とも,フランジ間の距離は共通という説もある。

旧国鉄在来線の軌間整備基準値 は,+10~-5mm(軌道検測車による数値)であったが,軌間1067mmにおける10mmは0.94%に当り,1581mm軌間では14.8mmに相当する。特に狭い軌間の車両が広い軌間に入る場合の問題は小さいから,1581mmと1588mmは保線精度の範囲内と言える。Russiaは5'(1524mm)軌間を採用していたが,Soviet時代の1960年代に1520mmに変更した。これも誤差範囲であるため,新規路線について厳密に適用するとしても,既存設備を急いで改変する必要は無いし,事実隣国のFinlandは1524mm軌間を維持している。

は,+10~-5mm(軌道検測車による数値)であったが,軌間1067mmにおける10mmは0.94%に当り,1581mm軌間では14.8mmに相当する。特に狭い軌間の車両が広い軌間に入る場合の問題は小さいから,1581mmと1588mmは保線精度の範囲内と言える。Russiaは5'(1524mm)軌間を採用していたが,Soviet時代の1960年代に1520mmに変更した。これも誤差範囲であるため,新規路線について厳密に適用するとしても,既存設備を急いで改変する必要は無いし,事実隣国のFinlandは1524mm軌間を維持している。

下段はGoogle MapによるSEPTAの69 St.Terminalの衛星画像である。①地下鉄Market-Frankford線(1581mm, 第3軌条700V),②Media-Sharon Hill線(1588mm, 600V),③Norristown高速線(1435mm, 第3軌条630V)の3線が集まるPhila.西部の交通の要衝である。(Mouse-on)では②を橙色,③を水色で区別しているが,複線や側線は記載を簡略化している。標準軌の③は,Phila.& Western鉄道によって07年に開業したが,4面3線の頭端式ターミナルに発着し,①②とは独立している。戦前には,このターミナルにトロリーポールと集電靴を装備したLehigh Valley Transitの路面電車が乗入れて来た。①と②は何れも到着側1面1線と出発側1面2線がループ線で接続する形態だが,北側の車両基地内では双方の軌道は独立しておらず,やはり軌間の差は決定的でないことが解る。画像では架線は見えないが,地下鉄が600V→700Vに昇圧したのは2017年頃であり,基地内電圧を600Vに共通化しても問題は生じない。(8/27/2024)

鴨川の専用橋を渡る鴨東線の電車。石井行昌氏による有名な写真で,市電との6線共用が始まる頃までにはダブルトロリーに改築されたが,写真の当時はシングルトロリーだった。京電が鴨川を渡ったのは,二条橋と勧進橋の2ヶ所だったが,何れも単線時代には,既存の木橋に並行して軌道専用橋を設けた。二条大橋の架替えは1913年なので,架橋部分の複線化は架替え時に実施されたと考えるのが順当だろう。13年の橋は35年の京都大水害で流出し,43年にゲルバー橋に架替えられたが,その時点には軌道は廃止済みだった。

鴨川の専用橋を渡る鴨東線の電車。石井行昌氏による有名な写真で,市電との6線共用が始まる頃までにはダブルトロリーに改築されたが,写真の当時はシングルトロリーだった。京電が鴨川を渡ったのは,二条橋と勧進橋の2ヶ所だったが,何れも単線時代には,既存の木橋に並行して軌道専用橋を設けた。二条大橋の架替えは1913年なので,架橋部分の複線化は架替え時に実施されたと考えるのが順当だろう。13年の橋は35年の京都大水害で流出し,43年にゲルバー橋に架替えられたが,その時点には軌道は廃止済みだった。

陸地測量部2万分の1地形図に見る勧進橋付近。1897年資料修正による仮製図では,勧進橋は現橋の南に位置し,鴨川をほぼ直角に渡っていたことが判る。(Mouse-on)は1912年の正式版で,架橋位置が変更されているが,鴨川自体も河川改修等で河道に変化が見られる。ただし勧進橋は47年に再度架替えられているので,現橋はこの地形図とは異なるが,正式版でも軌道が橋梁で途切れている。

陸地測量部2万分の1地形図に見る勧進橋付近。1897年資料修正による仮製図では,勧進橋は現橋の南に位置し,鴨川をほぼ直角に渡っていたことが判る。(Mouse-on)は1912年の正式版で,架橋位置が変更されているが,鴨川自体も河川改修等で河道に変化が見られる。ただし勧進橋は47年に再度架替えられているので,現橋はこの地形図とは異なるが,正式版でも軌道が橋梁で途切れている。

竹田久保町の北側から城南宮道付近までの旧竹田街道と異なり,勧進橋~竹田久保町間の旧道は現道と近接していたが,痕跡は残っていない。05年開業の稲荷支線が分岐する勧進橋電停も,路線廃止時より西に位置した。また勧進橋と水鶏橋の間にも橋が存在し,勧進橋の次の停留場はこの橋の呼称と思しき「高橋」だった。10年に京阪線が開業したが,現在の伏見稲荷駅は「稲荷新道」であり,龍谷大前深草駅が「稲荷」を名乗ったことが判る。

七瀬川町付近の旧竹田街道。この幅員に複線敷設は不可能だから,複線化は新道移設時と考えるのが順当。かなたに近鉄高架線の架線柱トラスが見える。用地買収をせずにクリアランスが確保できるため,京電の路線は水路沿いに敷設される場合が多かった。(ca.1970.11)

七瀬川町付近の旧竹田街道。この幅員に複線敷設は不可能だから,複線化は新道移設時と考えるのが順当。かなたに近鉄高架線の架線柱トラスが見える。用地買収をせずにクリアランスが確保できるため,京電の路線は水路沿いに敷設される場合が多かった。(ca.1970.11)

二条城と二条駅を結んだ城南線。千本線の市電敷設と支障するため,12年5月30日に御池通に移設されたが,御池線は複線だった記録が残る。数年後に移設が決まっていた押小路経由の路線をわざわざ複線化するとは考え難いので,この区間に関しても移設と同時に複線化されたと考えるのが順当だろう。陸地測量部2万分の1図でも,堀川線と押小路線には異なる地図記号が使われ,単複を描き分けたように見える。押小路に市電が復活することは無かったが,今は地下鉄東西線が走る。(8/10/2024)

二条城と二条駅を結んだ城南線。千本線の市電敷設と支障するため,12年5月30日に御池通に移設されたが,御池線は複線だった記録が残る。数年後に移設が決まっていた押小路経由の路線をわざわざ複線化するとは考え難いので,この区間に関しても移設と同時に複線化されたと考えるのが順当だろう。陸地測量部2万分の1図でも,堀川線と押小路線には異なる地図記号が使われ,単複を描き分けたように見える。押小路に市電が復活することは無かったが,今は地下鉄東西線が走る。(8/10/2024)

|

京都電気鉄道は単線で開業し,市内随所に交換設備を設けたことは知られているが,最後まで単線で残った出町線を除いて,交換設備の位置は断片的にしか分らない。

「市営電気事業沿革史」(1933)には「明治41(1908)年藤本清兵衛氏社長となるに及びて木屋町線・西洞院線・堀川線・北野線・伏見線の複線敷設を断行し,大いに業績の進展を見,43(1910)年3月藤本氏社長の任を退くや古川為三郎氏社長に就任せるも僅か4ヶ月にして辞職し,其の後を受けて大澤善助氏同年9月社長となるや増資を断行して…寺町-丸太町-下立売線・鴨東線

を複線とせり。茲に於て出町線を除く外全部複線となり,市内の交通を独占せるが故に…社運益々隆盛に向へり。」とある。 京電の開業当初のターミナルは塩小路東洞院であり,東洞院以西の塩小路線は存在しなかった。上では1908年以降に複線化された路線に西洞院線が含まれるが,この区間の開業は04年12月と比較的遅く,最初から複線で開業したとの説もあるが,少なくとも塩小路部分(東洞院~三哲間)については複線開業の可能性が高い。東廻線のうち上珠数屋町・間之町経由の区間は,01年1月に新寺町経由に付け替えられているが,同年8月に高倉線が開業し,七条高倉~塩小路東洞院間は単線並列で複線化済だった為である。なお塩小路線の高倉~東洞院間の伏見線との単線並列による複線化は,01年4月の竣工と考えられる。 左図は,路線別の複線化時期をまとめている。黒は当初から複線開業と見なせる区間,青は1908年以降の複線化,緑は10年9月以降の複線化とされる区間を示す。北野線・伏見線・鴨東線の末端区間(下之森~北野,京橋~中書島,南禅寺~蹴上)は遅れて開業したが,このうち前2者は当初から複線開業だったと考えられる。伏見線は08年以降の複線化に含まれるが,竹田街道の新道(勧進橋架替えを含む)が開通したのが11年,その翌年に京電は東高瀬川沿いの旧線から新道に移設されているので,この区間の複線化は新道への移設と同時に実施されたと考えるのが順当だろう。城南線については,市電開業に伴い12年5月に押小路から御池通に移設されているが,押小路線に関しては複線化の記載はない。(8/4/2024) |