|

Gleanings from Trolley Days市電に関する小ネタや断片的情報を集めた拾遺集 |

|

|

|

|

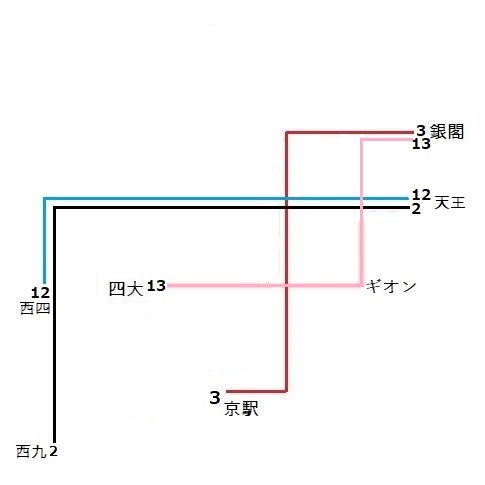

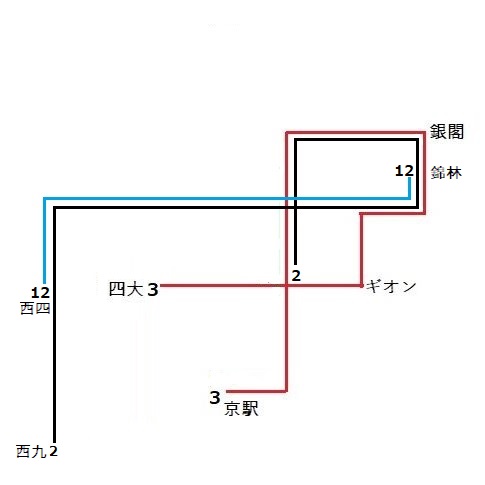

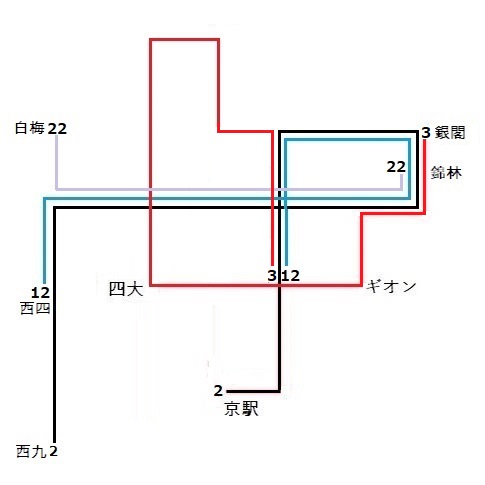

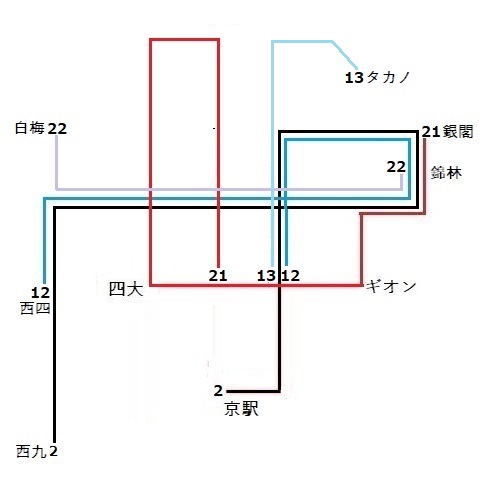

| 図1:1953.7.15 | 図2:54.3.1 | 図3:55.1.16 | 図4:56.10.12~57.4.2 |

図2は白川線開通に伴う系統変更を示す。銀閣寺・天王町の両操車場は錦林操車場に統合されたが,引き続き壬生が所管した。2系統は丸太町,3系統は河原町の主力系統としてのイメージが強かったため,旧補四系統を復活させて2系統に,旧13系統を3系統に,各々包摂させる形で系統が設定された。農学部前・北白川に関しては,四条線への経路が旧13系統より遠回りになるものの,浄土寺~岡崎通間の5停留場が新たに四条線へのアクセスを持つことのメリットが勝ると言える。この時点では,小規模な留置線が設置されただけで車庫機能は未完成だったが,最寄停留場名は「錦林車庫前」とされた。

錦林運輸事務所の開設に伴って図3が示すように,2-12系統は錦林に移管され,新たに22系統が従来の臨22系統(天王町~円町)を延長して,平日朝夕のみ運転の系統として設定される。2乙系統が京都駅に延長されて旧3乙系統(河原町区間)を引継ぎ,四条以北の輸送段差対応は2→12系統に変更される。3系統の四条区間は壬生に残り,旧15系統を包摂する系統に変更される。この結果,農学部前・北白川は四条線への直通経路を失うが,両者とも百万遍または銀閣寺まで1停留場歩けば1-3系統が利用できた。

図4は下鴨線開通に伴う系統変更を示す。下鴨線を走った2箇系統のうち,13系統が錦林の担当となり2年半ぶりの復活を果たす。同時に,壬生3系統の起点が四条烏丸に変更され,21系統に改称される。この系統図は10号線(今出川延長線)の1期区間開通まで約半年有効だったが,以後22乙系統が新設され,北野紙屋川町→西大路七条→西大路九条と3段階で延長されたものの,図4の系統が本質的には63年6月19日まで継続された。翌日からは壬生の銀閣寺乗入れ系統が20系統に変更されたが,壬生操車の銀閣寺乗入れ系統は3→21→20と変更されつつ,72年1月22日まで17年間に渡って続いた。(1/8/2023)