|

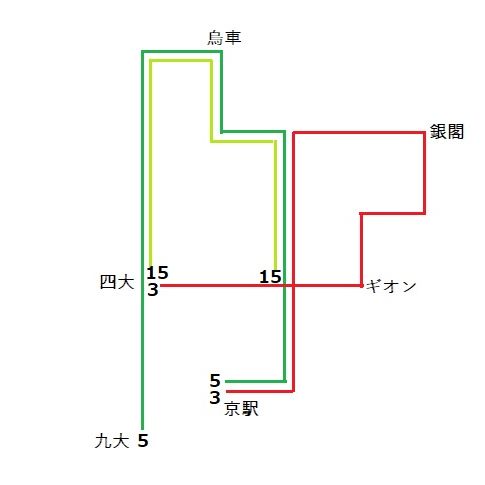

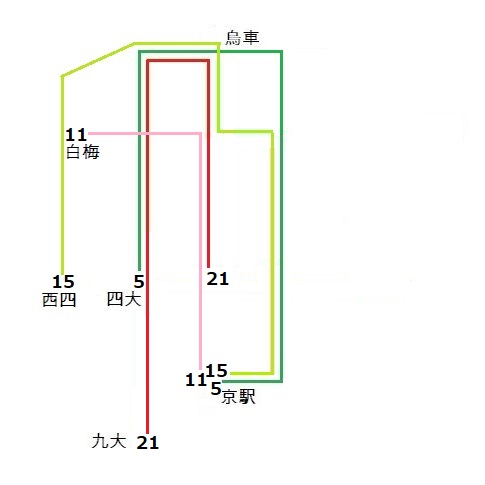

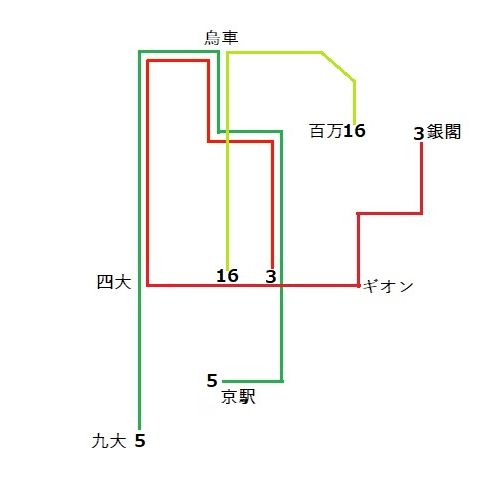

5系統の設定は1945年3月26日に遡るが,15系統は52年12月1日の系統改正(補助系統を10番台の系統へ移行)に伴って,旧補六系統を延長し,5系統の短縮系統として設定された。その目的は河原町線と千本線の四条以北の輸送段差に対応することであった。左は54年3月1日以降の関連系統図である。白川線開通に伴って,京都駅~銀閣寺間の運転だった3系統が,旧13系統を包摂する形で四条大宮まで延長された点が目を引くが,甲と乙の輸送需要の差が大きく,僅か10ヶ月しか続かなかった。 |

|

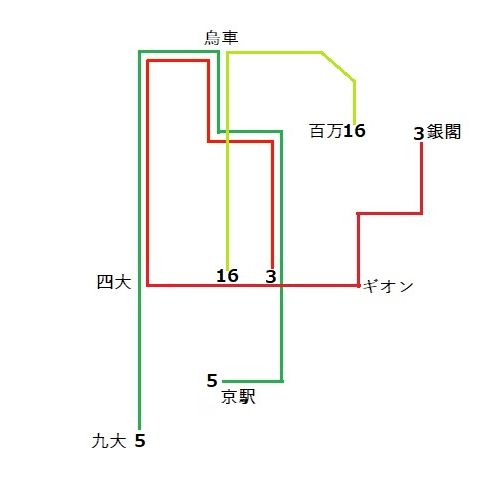

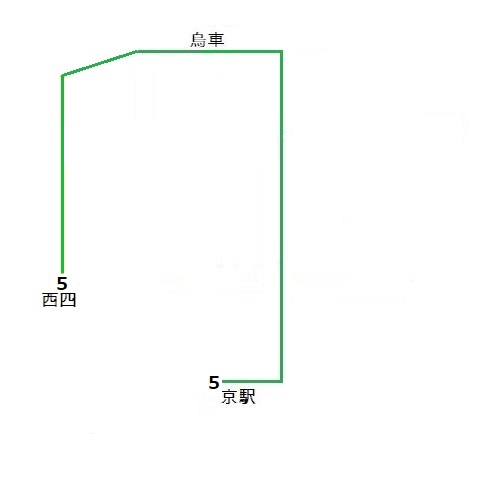

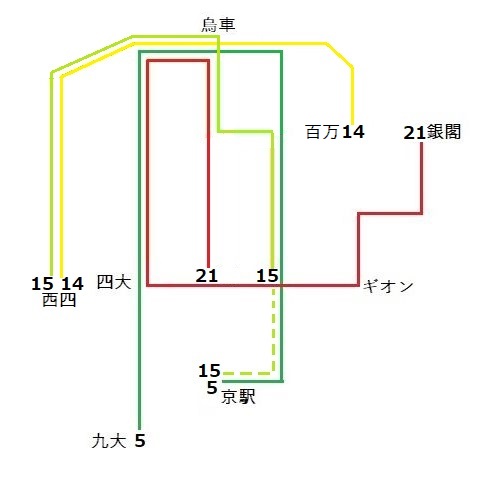

55年1月16日に錦林営業所が発足すると,3系統は壬生へ移り,運転区間を壬生を中心とする形に再編した結果,旧15系統が包摂されることになり,これに伴って15系統は一旦消滅する。この当時,烏丸線四条以北の輸送段差には,16系統が対応していた。 |

|

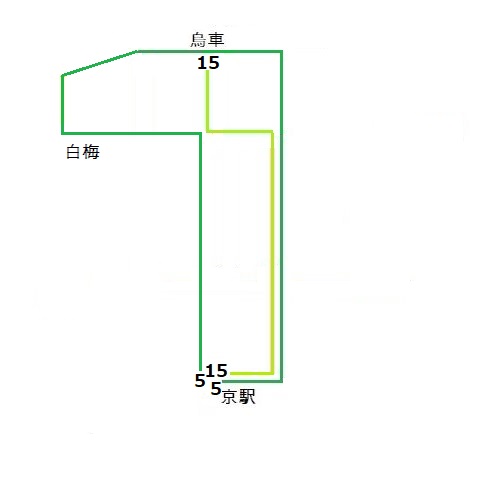

56年10月12日に下鴨線が開通すると,5系統は下鴨線経由に変更される。従来3-5系統が担った,京阪線から同志社等への連絡を維持するため,従来の5系統のルートに15系統が復活するが,15甲区間については5系統の短縮系統ではなく,西大路四条発着に変更された。西大路線四条以北の輸送段差には既存の14系統が対応していたが,15系統の追加は14系統の存在意義を薄めた。同時に15系統は,河原町線四条以北の輸送段差に対応するものだったため,3系統は四条烏丸着発に振替えられ,16系統が担った烏丸線四条以北の輸送段差を肩代わりすることになる。この時,3系統は21系統に改称され,16系統が廃止される。なお15系統の起点は,翌年4月3日の今出川線紙屋川町延伸時に京都駅まで延長される。当時,河原町線四条以北の輸送段差に対応する系統としては,他に12-13系統が存在した為でもある。 |

|

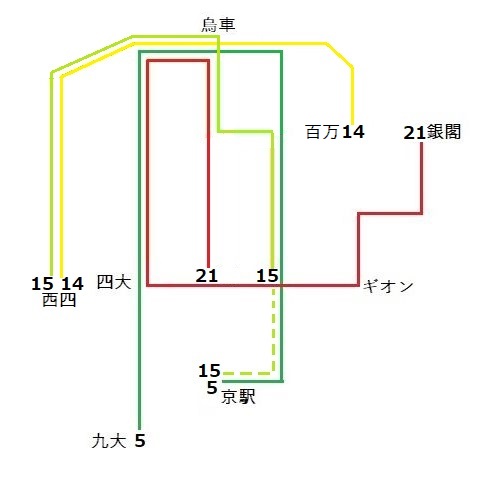

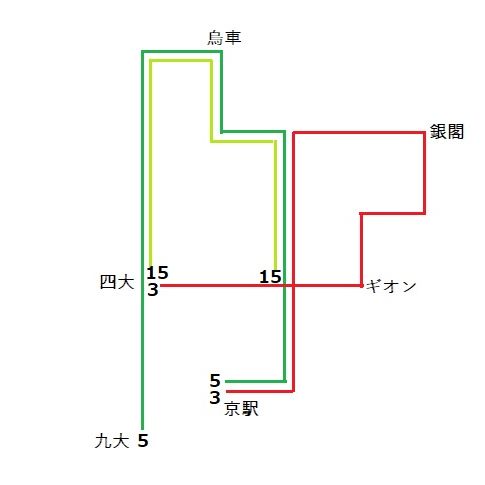

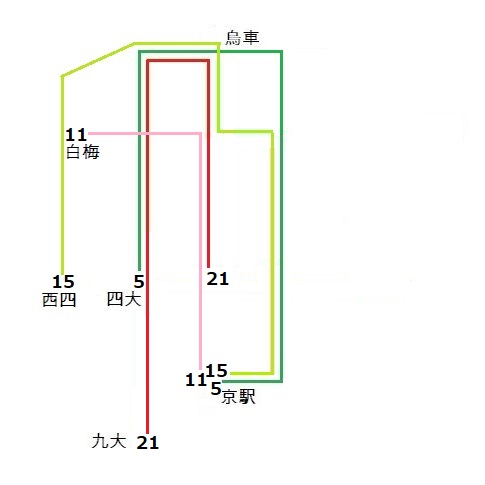

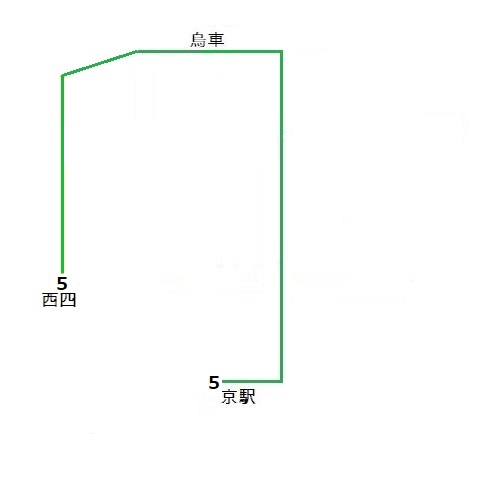

63年6月20日,阪急河原町延伸に伴う四条線の系統整理により,5系統は18年間続いた京都駅~九条大宮間の運転を終了し,四条大宮折返しに短縮される。代わって21甲系統が四条線から九条大宮に行先を変更して5甲系統を代替する。同時に15甲系統と烏車~西四間で重複した14系統が廃止されたが、この体制が72年1月22日までの8年半に渡って維持されたので最も馴染み深い。 |

|

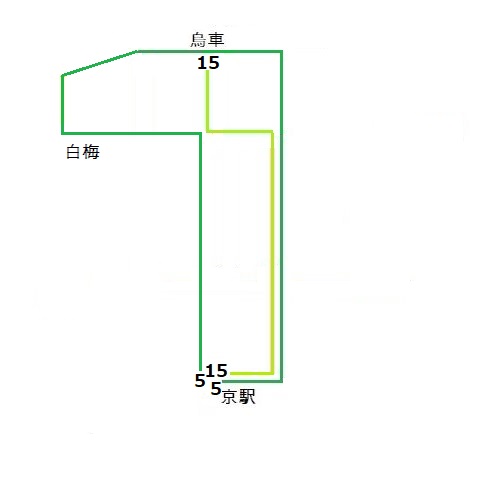

72年1月23日の千本・大宮・四条線廃止より,京都市電も本格的縮小期に入る。壬生担当の11系統は廃止路線を含まなかった為,これを5甲系統に包摂させることとして,5系統は4-6系統と同様の京都駅~京都駅間循環系統になる。ただし11系統は5系統より低頻度だった為,5系統の甲-乙通し運転は減少し,一部は千本北大路折返しの特5系統として運転された。5系統が河原町線から西大路方面へ抜ける系統になったため,15甲系統は冗長を理由に廃止され,烏丸車庫折返しになった。67年6月の交通調査時点では,河原町線から烏車~千北間へ行く系統は,5-15系統合わせて145本という高頻度であったが,壬生廃止以降大幅に減少(88本)した。 |

|

74年4月1日の烏丸線廃止に伴って,5甲系統の終点は西大路四条に変更されたが,これだと5系統と言うより15系統に近い印象を持った。このように5系統は創設時から4回の系統変更を繰り返したが,その補完系統とも言える15系統を含めて考えると,交通局が系統変更を実施した経緯が見えてくる。 |

| (12/16/2022) |