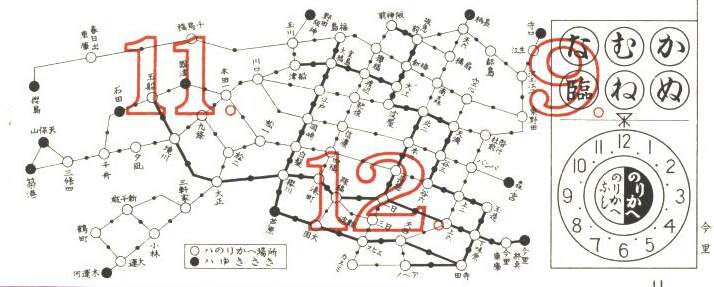

戦後,大都市の路面電車は申し合わせたように「乗切制」になり,乗換えができなくなったが,戦前はどこの都市でも乗換えが可能であった。その当時は乗車券自体が路線図入りで,最終目的地を入鋏する場合が多かったようである。左に一例として,昭和11年の今里発行の乗車券の例を挙げる(大阪市電廃止記念乗車券の図柄として復刻されたもの)。年月日まで印刷され,さらに午前と午後では色違いという厳密なもので,「のりかへ」「のりかへなし」を入鋏するようになっている。

戦後,大都市の路面電車は申し合わせたように「乗切制」になり,乗換えができなくなったが,戦前はどこの都市でも乗換えが可能であった。その当時は乗車券自体が路線図入りで,最終目的地を入鋏する場合が多かったようである。左に一例として,昭和11年の今里発行の乗車券の例を挙げる(大阪市電廃止記念乗車券の図柄として復刻されたもの)。年月日まで印刷され,さらに午前と午後では色違いという厳密なもので,「のりかへ」「のりかへなし」を入鋏するようになっている。このページでは,京都独特の「電車乗継券」などを紹介します。

戦後,大都市の路面電車は申し合わせたように「乗切制」になり,乗換えができなくなったが,戦前はどこの都市でも乗換えが可能であった。その当時は乗車券自体が路線図入りで,最終目的地を入鋏する場合が多かったようである。左に一例として,昭和11年の今里発行の乗車券の例を挙げる(大阪市電廃止記念乗車券の図柄として復刻されたもの)。年月日まで印刷され,さらに午前と午後では色違いという厳密なもので,「のりかへ」「のりかへなし」を入鋏するようになっている。

戦後,大都市の路面電車は申し合わせたように「乗切制」になり,乗換えができなくなったが,戦前はどこの都市でも乗換えが可能であった。その当時は乗車券自体が路線図入りで,最終目的地を入鋏する場合が多かったようである。左に一例として,昭和11年の今里発行の乗車券の例を挙げる(大阪市電廃止記念乗車券の図柄として復刻されたもの)。年月日まで印刷され,さらに午前と午後では色違いという厳密なもので,「のりかへ」「のりかへなし」を入鋏するようになっている。

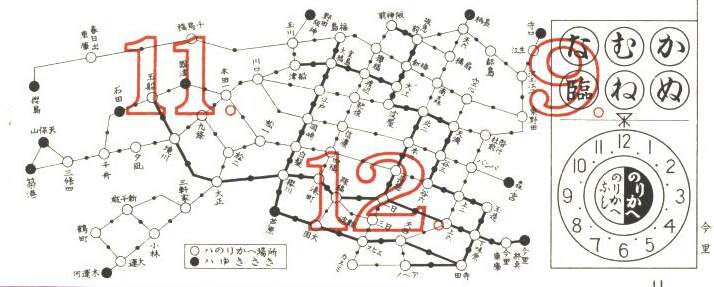

均一運賃で乗換えができなければ目的地を表示する必要がないため,路線図入りの乗車券は大都市からは姿を消した(名鉄や小田急の車内補充券は近年まで路線図入りだった)が,京都市では路線図入りの「乗継券」が発行され続けた。実際には「乗継券」の殆どは車庫前における運行調整で系統変更・打ち切り等になる場合の救済措置として発行された。材質はザラ半紙で日付が赤で印字されていた。特に電車の進行方向を東西南北の入鋏で示すのは,街路が碁盤の目状である京都市特有のものである。

以下に路線廃止の各段階における「乗継券」を示す。伏見線には稲荷と七条河原町以北・深草下川原町以南を勧進橋で乗継げる制度があったが,伏見線廃止後は「乗継券」が発行されるか否かは確率的であって,同じ日付の券を揃えることなど不可能に近い。

| |

|

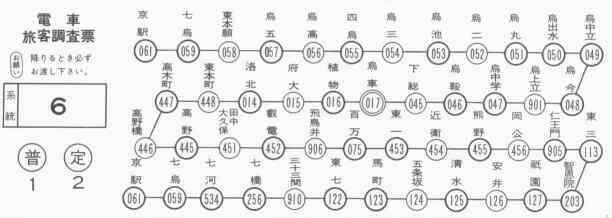

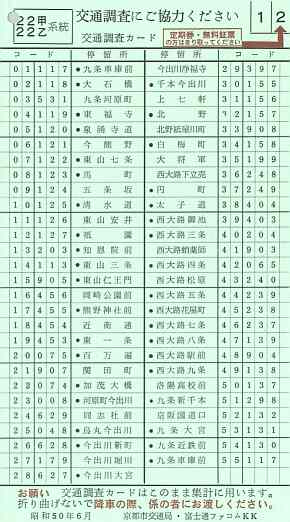

「乗継券」と同じように路線図が入る可能性があるものに交通量調査の調査票がある。1967年6月6日の交通量調査では,調査員は各停留所での乗降客数をカウントするだけであり,乗客が受け取る調査票はなかった。これでは発生・集中交通量はわかってもOD(起終点)は不明なので,次の1972年9月19日の調査から乗車時に乗車停留場をチェックした調査票を渡して,降車時に回収する形となった。 この方法だとアンリンクトトリップのODが判る点で進歩ではあるが,前後の乗継ぎが不明のため,真のトリップODはわからない。同じ時期,大阪市では乗継ぎ関係も尋ねる調査を実施しているが,前後の交通機関の部分を調査票からちぎる形式だったので,後の掃除が大変だったと思われる。この種の調査では,詳細な情報を期待して調査票を複雑にするとまじめに答えてもらえなくなるため,その辺のバランスが悩ましい所である。 上は1972年9月の調査票(6号系統),左は1975年6月の調査票(22号系統) |

|

|

|

|