変 電 所

Traction Substations

|

|

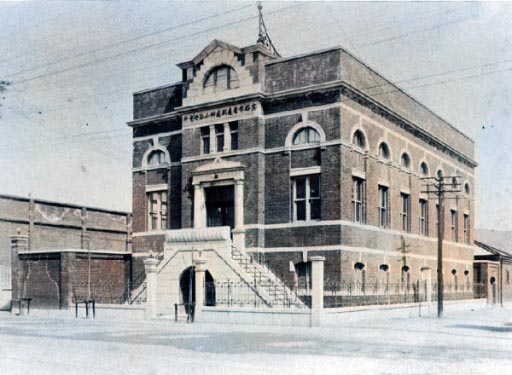

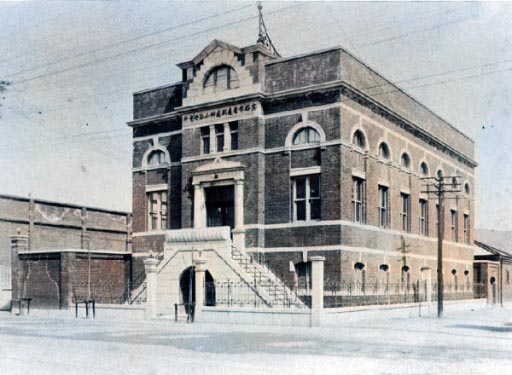

| 創業当時の「京都市電氣軌道姉小路變電所」(石井行昌氏) | 1972年頃の鞍馬口変電所建屋と烏丸通を北へ向かう1800型 |

|

|

| 創業当時の「京都市電氣軌道姉小路變電所」(石井行昌氏) | 1972年頃の鞍馬口変電所建屋と烏丸通を北へ向かう1800型 |

| 変電所 | 運用期間 | 所在地 | 設備容量(kW) | 跡地 |

| 姉小路 | 1912.6.5-1976.9.15 | 中京区姉小路通東洞院西入車屋町246 | 3000(2000) | 地下鉄総合指令所他 |

| 鞍馬口 | 1924.12.26-1978.9.30 | 北区小山下総町5-2 | 1500 | 部落解放センター |

| 東九条 | 1925.5.12-1978.9.30 | 南区東九条西山王町27-1 | 1750 | アバンティ |

| 田中 | 1929.5.3-1977.9.30 | 左京区田中飛鳥井町8 | 1000(500) | 児童公園 |

| 西ノ京 | 1930.6.16-1972.3.5 | 中京区西ノ京上平町2 | 1500(1000) | 集合住宅 |

| 京極 | 1935.9.21-1977.9.30 | 下京区西七条掛越町65 | 600(300) | 獣医畜産会館 |

| 衣笠 | 1938.3.28-1978.9.30 | 北区衣笠東御所ノ内町43 | 1000 | 上下水道局営業所→集合住宅 |

| 三条 | 1940.9.11-1971.1.13 | 左京区東大路仁王門北門前町489 | 600(300) | テナントビル |

| 七条 | 1941.10.4-1972.3.5 | 東山区南門通大和大路東入本瓦町672 | 600(300) | 文具店/関電変電所 |

| 竹田 | 1947.11.1-1970.3.31 | 伏見区深草加賀屋敷町5-1 | 600(300) | 市営住宅等 |

| 梅津 | 1959.10.21-1969.9.30 | 右京区西院笠目町9 | 500 | 京都外大講堂 |

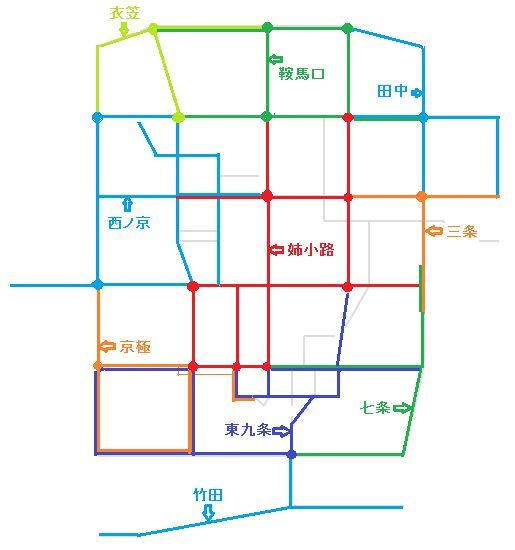

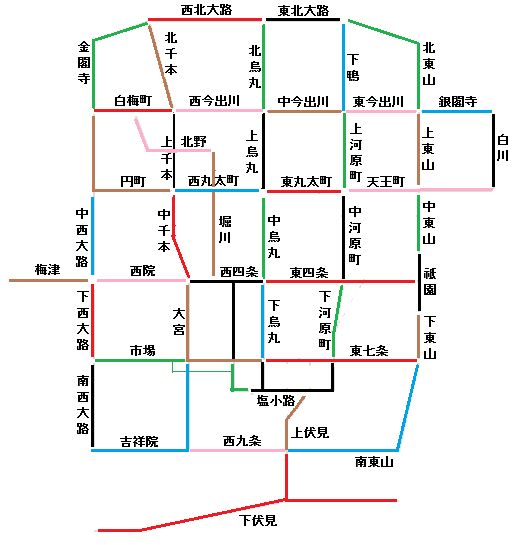

各変電所の給電範囲は路線の消長と共に変更されたが,下図に市電最盛期(1958年度末時点)における変電所の饋電位置と凡その給電範囲を示す。複数の変電所から給電される線区が集まる交差点については,交差点への給電を担当する変電所を●印の色で表示している。2色が並列する線区は2箇所の変電所の共管であり,共管区間内の交差点に●印が無い場合は,交差点への給電も共管であったことを示す。(この時点では,西北大路線と西丸太町線はラッシュ時間帯のみ共管とされた。)

Notes: (1) 全廃時まで運用された3ヶ所については廃止時の設備容量,梅津については新設時の設備容量,それ以外については1959.3.31時点の設備容量(予備機を含む)と,括弧内に認可出力を示す。 (2) 戦後の866-900-700-2000型の各形式の電動機は60HP(45kW)×2であったため,出力300kW程度だと単純計算で,給電範囲内で4両が同時加速すると容量オーバーに陥る。従って後に増強されたはずだが,それでも「低電圧警報ブザー」がしばしば鳴動した。

|

|

|

|